Globale Disparitäten: Ungleichheiten in der Einen Welt

Anhand globaler Disparitäten lassen sich Länder klassifizieren.

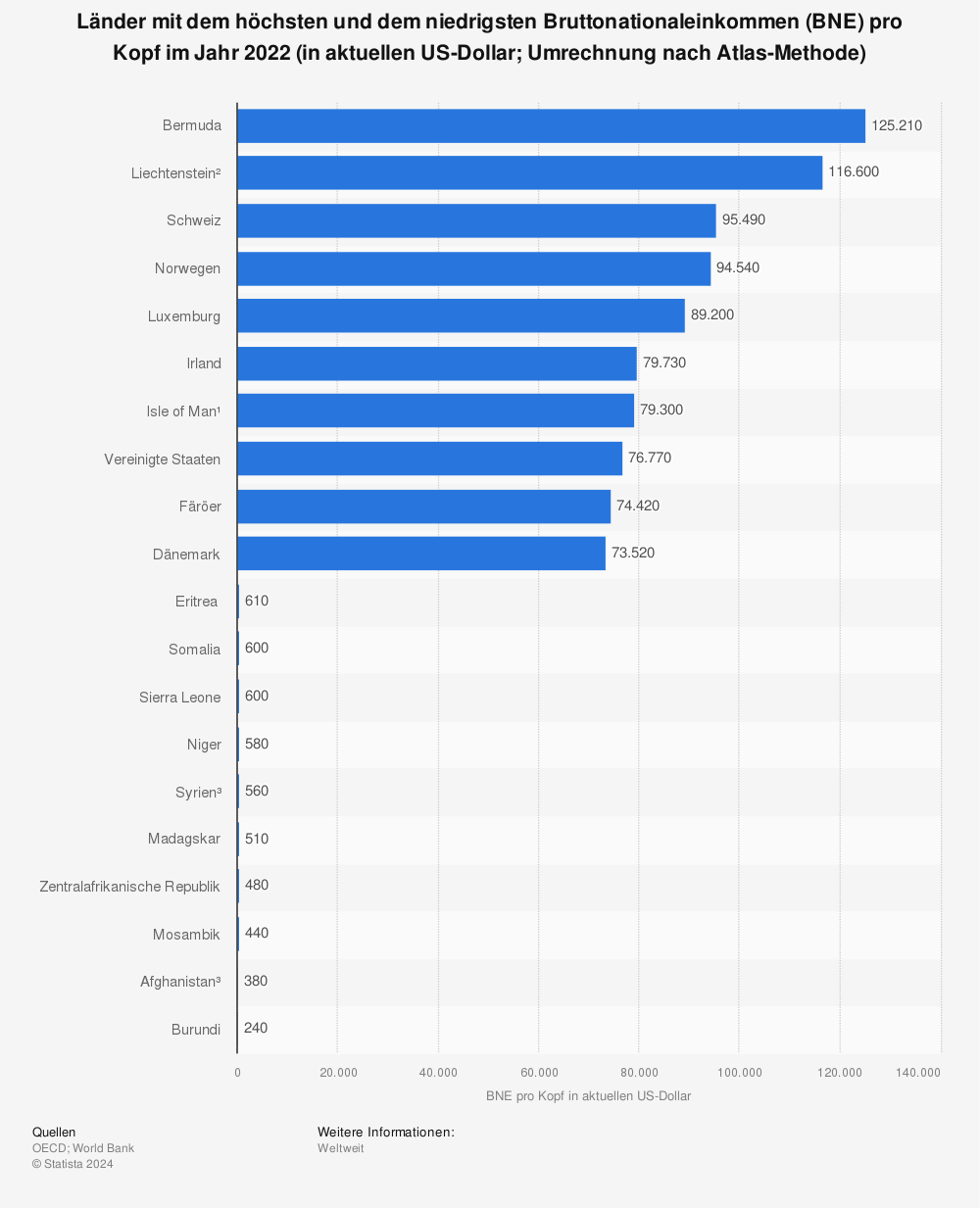

- Zum Beispiel identifizieren die Vereinten Nationen mithilfe von Bruttonationaleinkommen (BNE) und zwei weiteren Kennzahlen die Gruppe der "am wenigsten entwickelten Länder" (Least Developed Countries).

- Auch die Weltbank unterteilt anhand des BNE die Länder der Erde in vier verschiedene Gruppen.

- Im deutschen Sprachgebrauch ist es ebenfalls üblich, anhand von überwiegend ökonomischen (und nicht genau definierten) Kriterien zwischen Entwicklungsländern, Schwellenländern und Industrieländern zu unterscheiden.

Das Pro-Kopf-Einkommen: die reichsten und die ärmsten Staaten der Erde

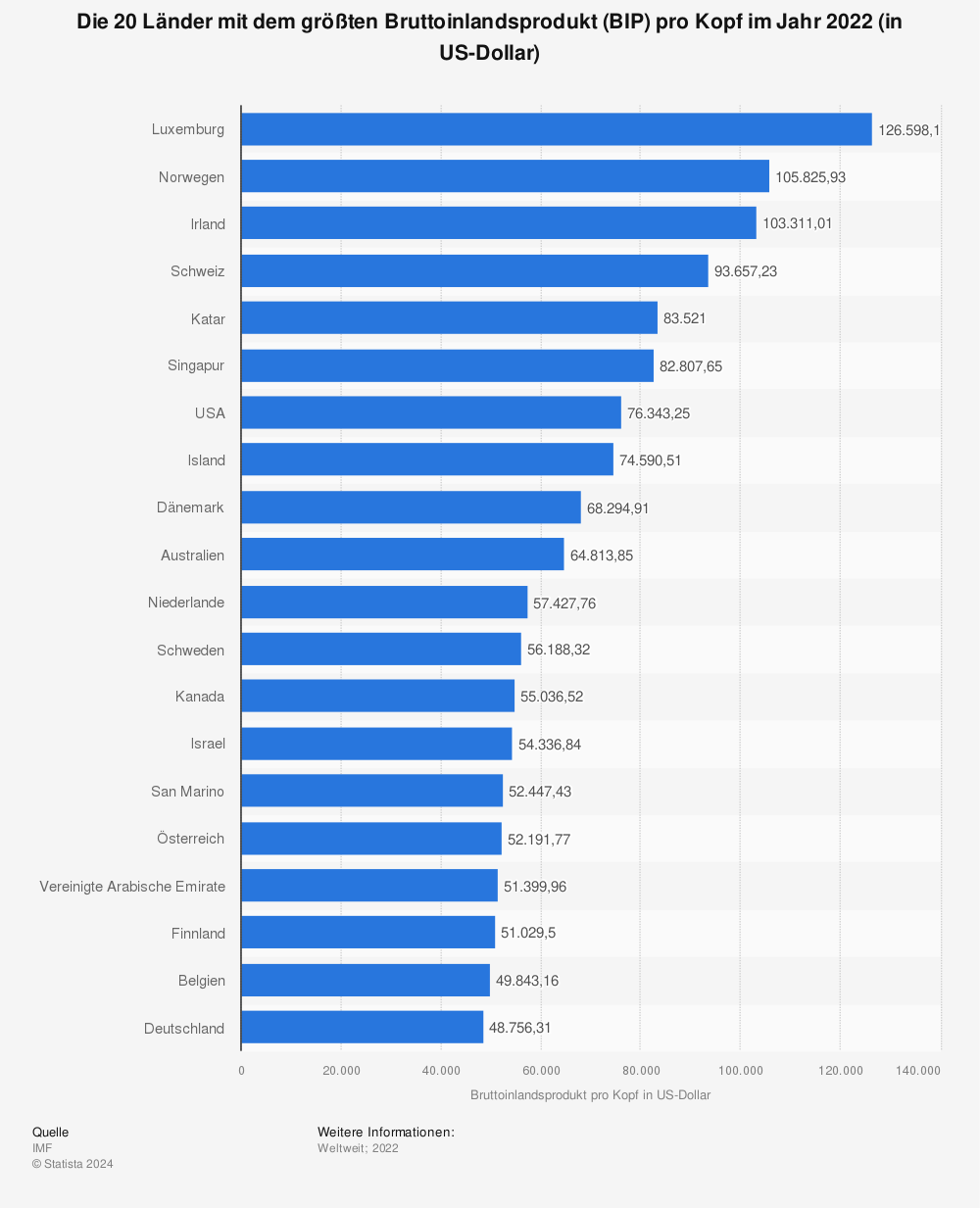

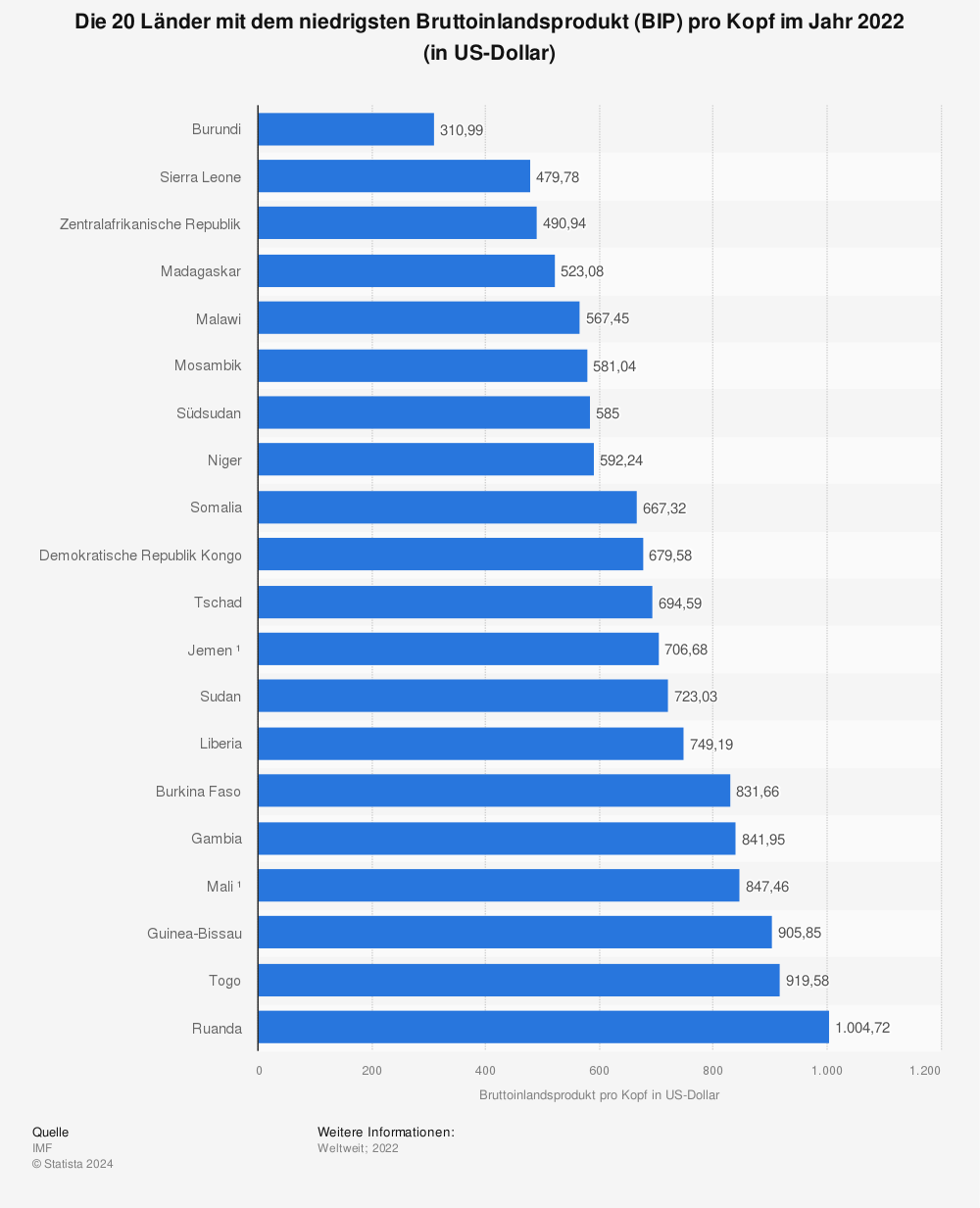

Eine der wichtigsten Kennzahlen für den Reichtum und die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes ist das Pro-Kopf-Einkommen (PKE): Zur Berechnung wird eine Sozialproduktgröße, zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder das Bruttonationaleinkommen (BNE), durch die Bevölkerungszahl des Landes geteilt. Da BIP und BNE in fast allen Ländern erhoben werden, eignen sie sich gut als Basis. Entsprechend werden beide Kennzahlen häufig verwendet, um Länder nach wirtschaftlichem Reichtum beziehungsweise wirtschaftlicher Armut zu ranken. Verschiedene Varianten des PKE werden jährlich von Institutionen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds berechnet. Die Verfahren, die dabei zum Einsatz kommen, um etwa Währungsschwankungen oder Inflation zu berücksichtigen, variieren allerdings, so dass sich die Ergebnisse unterscheiden können.

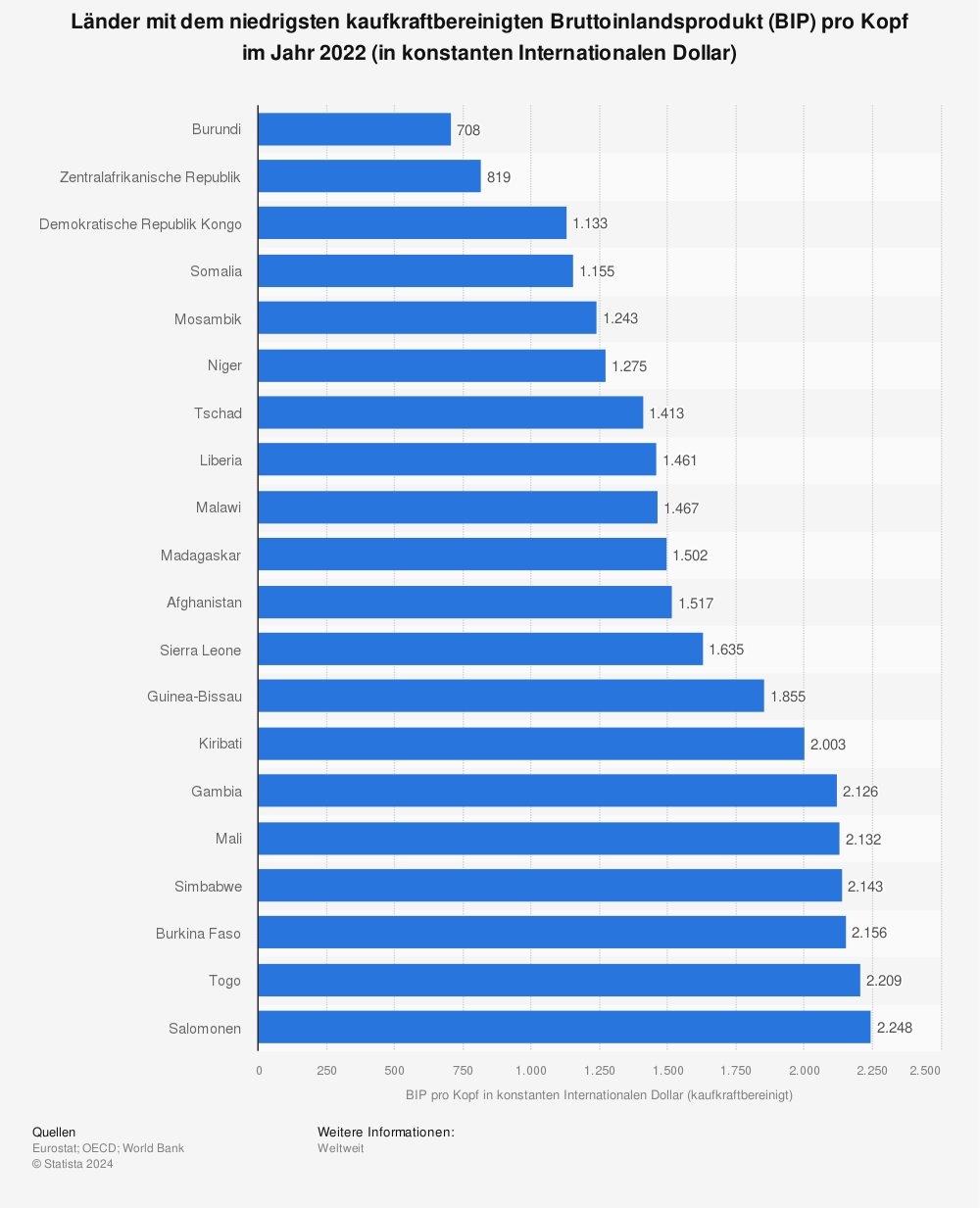

In vielen ärmeren Ländern sind die Lebenskosten relativ niedrig: Hier lässt sich für einen Dollar in der Regel mehr kaufen als in einem westlichen Industrieland. Deshalb ist bei der Suche nach Wohlstand die Berücksichtigung der Kaufkraft wichtig. Internationale Organisationen wie Weltbank und OECD berechnen deshalb das Pro-Kopf-Einkommen auch auf Basis von Kaufkraftparitäten. Dabei werden zum Beispiel unterschiedliche Lohn- oder Mietniveaus berücksichtigt.

In vielen ärmeren Ländern sind die Lebenskosten relativ niedrig: Hier lässt sich für einen Dollar in der Regel mehr kaufen als in einem westlichen Industrieland. Deshalb ist bei der Suche nach Wohlstand die Berücksichtigung der Kaufkraft wichtig. Internationale Organisationen wie Weltbank und OECD berechnen deshalb das Pro-Kopf-Einkommen auch auf Basis von Kaufkraftparitäten. Dabei werden zum Beispiel unterschiedliche Lohn- oder Mietniveaus berücksichtigt.

Allerdings sagt auch das kaufkraftbereinigte Pro-Kopf-Einkommen eher wenig über den gesellschaftlichen Wohlstand eines Landes aus. Ein Land kann zum Bespiel ein sehr hohes Pro-Kopf-BIP aufweisen, obwohl die Lebensqualität für viele Menschen in diesem Land sehr schlecht ist. Entsprechend tauchen in den Rankings der reichsten Länder der Welt neben weit entwickelten Industrieländern auch viele kleinere Länder auf – diese sind häufig keine modernen Volkswirtschaften, sondern spezialisierte Zentren für Finanzdienstleistungen, oder sie verfügen über Bodenschätze.

Allerdings sagt auch das kaufkraftbereinigte Pro-Kopf-Einkommen eher wenig über den gesellschaftlichen Wohlstand eines Landes aus. Ein Land kann zum Bespiel ein sehr hohes Pro-Kopf-BIP aufweisen, obwohl die Lebensqualität für viele Menschen in diesem Land sehr schlecht ist. Entsprechend tauchen in den Rankings der reichsten Länder der Welt neben weit entwickelten Industrieländern auch viele kleinere Länder auf – diese sind häufig keine modernen Volkswirtschaften, sondern spezialisierte Zentren für Finanzdienstleistungen, oder sie verfügen über Bodenschätze.Human Development Index - Index der menschlichen Entwicklung

Als Reaktion auf die begrenzte Aussagekraft des Pro-Kopf-Einkommens hat das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) den Human Development Index (HDI) entwickelt. Dieser wird jährlich ermittelt, um die durchschnittlichen Errungenschaften der Länder weltweit multidimensional zu erfassen: Er berechnet sich aus den Indizes der drei Variablen Kaufkraft des Pro-Kopf-Einkommens, Lebenserwartung bei Geburt und Bildungsqualität. Der HDI ist inzwischen zur gängigsten internationalen Messzahl für den Entwicklungsstand eines Landes geworden. Doch auch er ist umstritten, weil er zum Beispiel keine Rückschlüsse auf Ungleichheiten innerhalb von Ländern zulässt und das Thema Menschenrechte vollständig ausklammert.Der Gini-Koeffizient: Messzahl für regionale und soziale Disparitäten

Neben globalen Disparitäten gibt es noch andere Formen der Ungleichheit: Die Geographie unterscheidet außerdem regionale Disparitäten (räumliche Unterschiede innerhalb eines Landes) und soziale Disparitäten (Unterschiede in Bezug auf ein Merkmal). So liegt Deutschland zwar auf Platz sechs des HDI-Rankings, dabei handelt es sich jedoch um einen Durchschnittswert für das ganze Land. Dieser Wert sagt nichts über die sozialen Ungleichheiten in Deutschland aus, über Unterschiede zwischen West und Ost oder Unterschiede zwischen Stadt und Land. Eine Maßzahl, um Ungleichheiten innerhalb eines Staates zu beziffern, ist der Gini-Koeffizient. Dieser gibt den Grad der Ungleichheit der Einkommensverteilung an, berechnet nach den häuslichen Pro-Kopf-Einkommen. Länder, in denen eine besonders hohe innerstaatliche Disparität mit Blick auf das Einkommen herrscht, sind Südafrika und Namibia.Wie kann Entwicklung sonst noch gemessen werden?

Es gibt eine Vielzahl weiterer Indikatoren, mit denen der Entwicklungsstand von Ländern gemessen werden kann.- Ein eindimensionaler, dafür sehr plastischer Indikator ist Kindersterblichkeit. Diese ist zum Beispiel besonders hoch in dem Schwellenland Nigeria. Kindersterblichkeit ist auch ein Baustein des Welthunger-Index, der die Hungersituation auf Länderebene verfolgt.

- Die Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigen Gender Inequality Index und Gender Development Index.

- Angesichts der globalen Klima- und Umweltkatastrophe wird außerdem die Anpassungsfähigkeit an Umweltbedingungen ein immer wichtigeres Merkmal. Dieses untersuchen zum Beispiel der Weltrisikoindex oder der Children's Climate Risk Index.

- Ein Indikator für Entwicklung, der die Lebenserwartung mit dem subjektiven Wohlbefinden und mit Nachhaltigkeit (ökologischer Fußabdruck) kombiniert, ist der Happy Planet Index. Dieser wurde als Gegenentwurf zu den ökonomisch orientierten Maßzahlen für Entwicklung von der britischen Denkfabrik New Economics Foundation ins Leben gerufen.