Statistiken zum Thema Kindergesundheit

Kinderkrankheiten

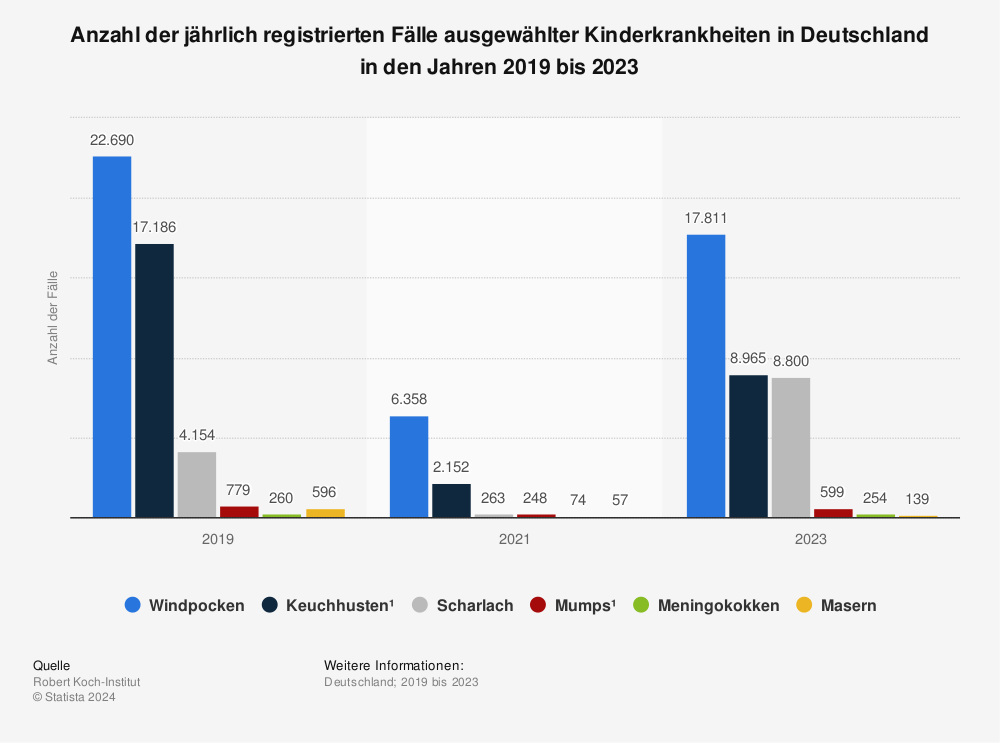

Als eine Kinderkrankheit bezeichnet man eine Infektionskrankheit, die häufig im Kindesalter auftritt und bei erstmaliger Infektion typicherweise für eine lebenslange Immunität sorgt. Beispiele für typische Kinderkrankheiten sind Windpocken, Keuchhusten, Scharlach, Masern oder Mumps. In den vergangenen zehn Jahren war unter den Kinderkrankheiten die Windpockenprävalenz am höchsten. Windpocken-Viren, auch „Varicella Zoster“ genannt, werden häufig durch Husten und Niesen übertragen und eine Infektion äußert sich durch stark juckenden Hautausschlag mit rötlichen Flecken und Bläschen. Im Jahr 2023 belief sich die Prävalenz bei den 5 bis 9-Jährigen auf knapp 170 Fälle je 100.000 Kinder. Keuchhusten trat in der Altersgruppe bei rund 37 von 100.000 Kindern auf. Eine Auffälligkeit im Zeitverlauf haben viele Kinderkrankheiten gemein: Durch die kontakteinschränkenden Maßnahmen zum Anfang der Pandemie nahm die Infektionshäufigkeit stark ab. So wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) im Pandemiejahr 2021 beispielsweise nur noch durchschnittlich 0,98 Keuchhusteninfektionen je 100.000 Kinder im Grundschulalter gemeldet. Nach dem Ende der Kontaktbeschränkungen wurde diese Phase der Entlastung jedoch durch ein rasant steigendes Infektionsgeschehen abgelöst. Bei manchen Infektionskrankheiten wie z.B. dem hochansteckenden Scharlach stieg die Inzidenz weit über Vorpandemieniveau. Im Jahr 2023 wurden bei den 5 bis 9-Jährigen bisher über 106 Fälle je 100.000 verbucht. Zum Vergleich: Die höchste Infektionsrate seit 2002 lag bei 47,21 Fällen im Jahr 2012. Eine mögliche Erklärung ist, dass das Immunsystem vieler Kinder durch die langandauernden Schul- und Kita-Schließungen weniger trainiert und damit anfälliger ist als vor der Pandemie. Gewissermaßen werden aktuell die ausgebliebenen Infektionen der Pandemiejahre nachgeholt.

Als eine Kinderkrankheit bezeichnet man eine Infektionskrankheit, die häufig im Kindesalter auftritt und bei erstmaliger Infektion typicherweise für eine lebenslange Immunität sorgt. Beispiele für typische Kinderkrankheiten sind Windpocken, Keuchhusten, Scharlach, Masern oder Mumps. In den vergangenen zehn Jahren war unter den Kinderkrankheiten die Windpockenprävalenz am höchsten. Windpocken-Viren, auch „Varicella Zoster“ genannt, werden häufig durch Husten und Niesen übertragen und eine Infektion äußert sich durch stark juckenden Hautausschlag mit rötlichen Flecken und Bläschen. Im Jahr 2023 belief sich die Prävalenz bei den 5 bis 9-Jährigen auf knapp 170 Fälle je 100.000 Kinder. Keuchhusten trat in der Altersgruppe bei rund 37 von 100.000 Kindern auf. Eine Auffälligkeit im Zeitverlauf haben viele Kinderkrankheiten gemein: Durch die kontakteinschränkenden Maßnahmen zum Anfang der Pandemie nahm die Infektionshäufigkeit stark ab. So wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) im Pandemiejahr 2021 beispielsweise nur noch durchschnittlich 0,98 Keuchhusteninfektionen je 100.000 Kinder im Grundschulalter gemeldet. Nach dem Ende der Kontaktbeschränkungen wurde diese Phase der Entlastung jedoch durch ein rasant steigendes Infektionsgeschehen abgelöst. Bei manchen Infektionskrankheiten wie z.B. dem hochansteckenden Scharlach stieg die Inzidenz weit über Vorpandemieniveau. Im Jahr 2023 wurden bei den 5 bis 9-Jährigen bisher über 106 Fälle je 100.000 verbucht. Zum Vergleich: Die höchste Infektionsrate seit 2002 lag bei 47,21 Fällen im Jahr 2012. Eine mögliche Erklärung ist, dass das Immunsystem vieler Kinder durch die langandauernden Schul- und Kita-Schließungen weniger trainiert und damit anfälliger ist als vor der Pandemie. Gewissermaßen werden aktuell die ausgebliebenen Infektionen der Pandemiejahre nachgeholt.

Gesundheitsfaktoren

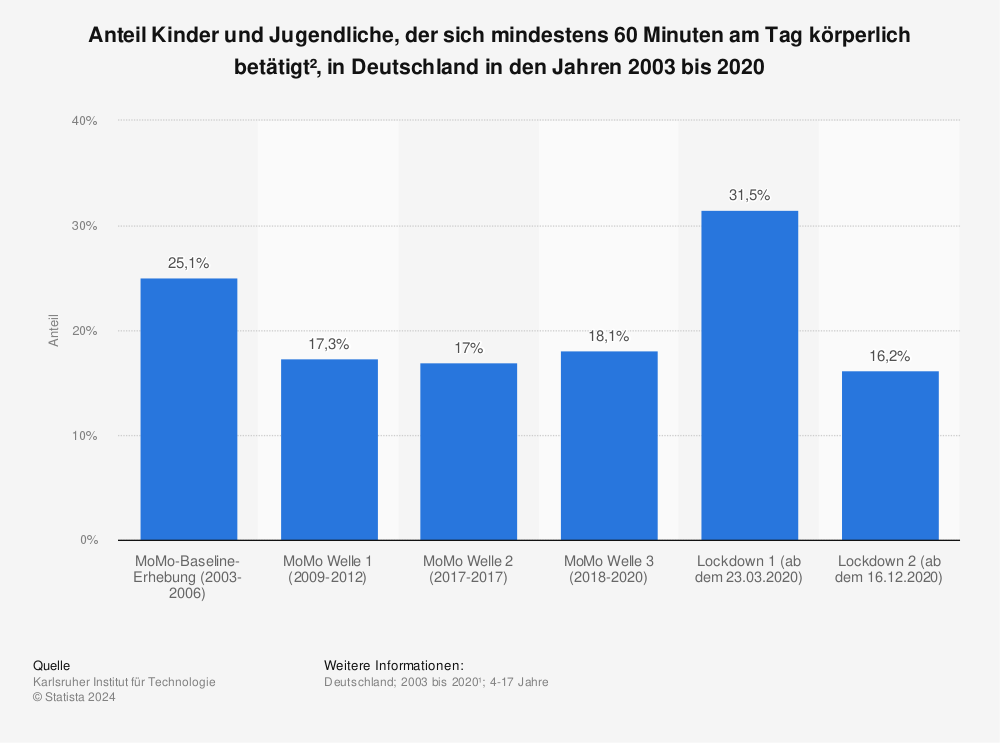

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass sich Kinder und Jugendliche 60 Minuten pro Tag bei moderater bis hoher Intensität bewegen sollten. Während zum Anfang der 2000er noch rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen diese Empfehlung einhielt, waren es knapp zwanzig Jahre später nur noch rund 18 Prozent. Der generelle Bewegungsrückgang korrespondiert dabei mit einer steigenden täglichen Internetnutzung : Während Jugendliche 2006 noch durchschnittlich 99 Minuten pro Tag im Internet verbrachten, waren es 2023 deutlich mehr als doppelt so viele Minuten. Dabei gaben rund 37 Prozent der 12 bis 13-Jährigen an, dass sie schonmal mit beleidigenden Kommentaren konfrontiert wurden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass sich Kinder und Jugendliche 60 Minuten pro Tag bei moderater bis hoher Intensität bewegen sollten. Während zum Anfang der 2000er noch rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen diese Empfehlung einhielt, waren es knapp zwanzig Jahre später nur noch rund 18 Prozent. Der generelle Bewegungsrückgang korrespondiert dabei mit einer steigenden täglichen Internetnutzung : Während Jugendliche 2006 noch durchschnittlich 99 Minuten pro Tag im Internet verbrachten, waren es 2023 deutlich mehr als doppelt so viele Minuten. Dabei gaben rund 37 Prozent der 12 bis 13-Jährigen an, dass sie schonmal mit beleidigenden Kommentaren konfrontiert wurden.

Psychisch zusätzlich belastend war die Situation während der Corona-Pandemie. Erhebungen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) zeigten, dass während der Pandemie über 30 Prozent der Kinder und Jugendliche psychische Auffälligkeiten aufwiesen, während es vor der Pandemie rund 18 Prozent waren. Im Zuge dieser Belastungssituation nahm auch die Häufigkeit von psychosomatischen Beschwerden wie Gereiztheit, Nervosität, Kopfschmerzen oder Niedergeschlagenheit zu. Weitere Gesundheitsbeeinträchtigungen stellen der Konsum von Alkohol und Cannabis dar. Beim Alkoholkonsum hingegen zeigt sich, dass dieser im Vergleich zum Anfang des Jahrtausends abgenommen hat. Während 2004 noch 21,2 Prozent der Jugendlichen regelmäßig Alkohol tranken, waren es 17 Jahre später noch rund 8,7 Prozent. Die Konsumprävalenz von Cannabis belief sich im Pandemiejahr 2021 auf rund 7,6 Prozent und hält sich damit seit 2014 auf relativ konstantem Niveau. Corona hat gezeigt, dass sowohl das körperliche als auch das psychische Wohlbefinden der Kinder unter gesellschaftlichen Veränderungen leiden kann - vor dem Hintergrund von Klimawandel, Ukraine Krieg und Finanz- und Energiekrise eine wichtige Erkenntnis. Zuletzt überwogen bei Heranwachsenden allerdings weniger die internationale Sorgen als vielmehr nach innen gerichtete Ängste. So gaben im jüngste Angstindex die 14- bis 19-Jährigen an, dass ihr größten Sorgen der Zuzug ausländischer Menschen, die Überforderung des Staates durch Geflüchtete und eine generelle Spaltung der Gesellschaft seien.