Statistiken und Zahlen zur Corona-Pandemie 2019 bis 2023

Die Situation weltweit

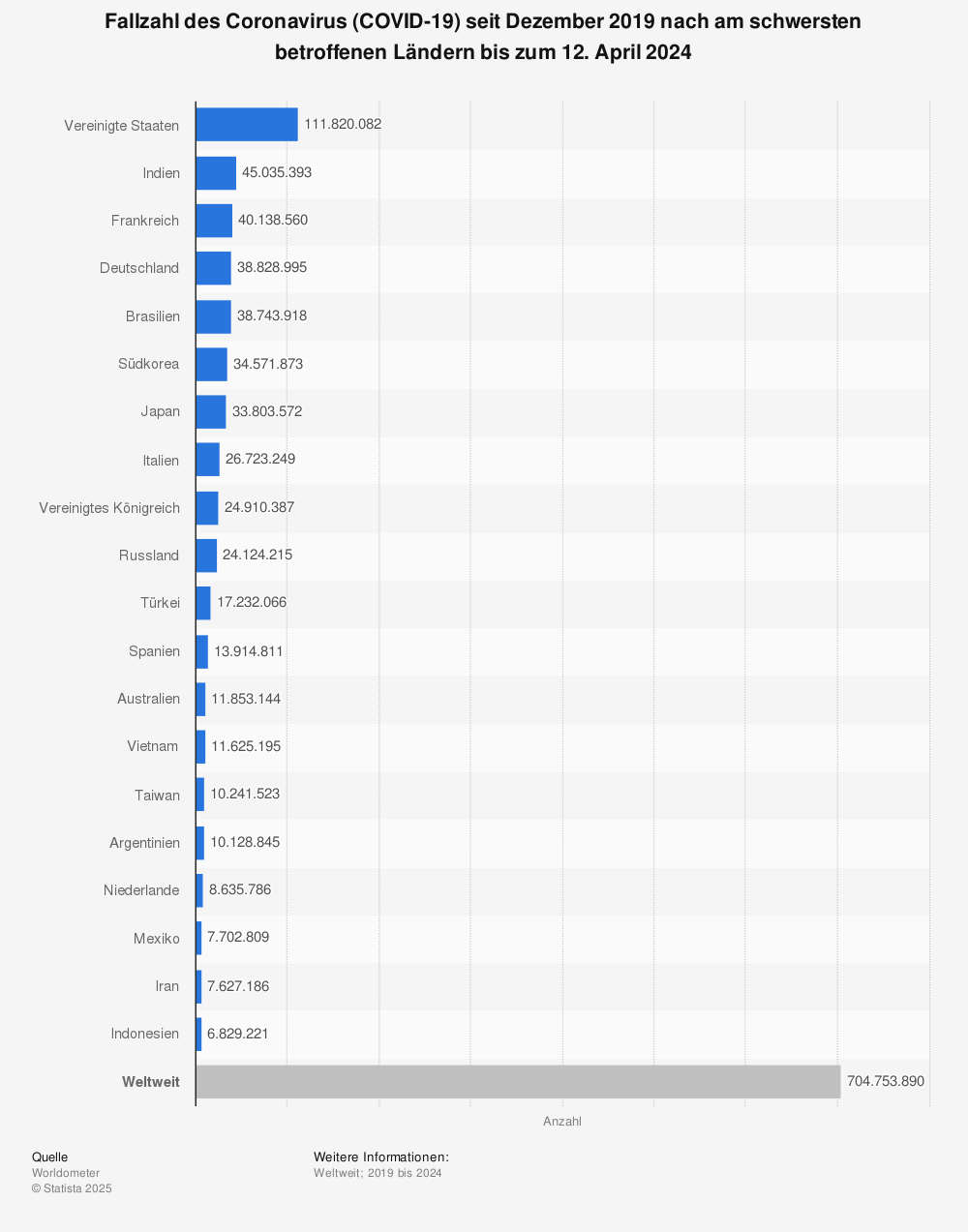

Ihren Ursprung hatte die Pandemie aller Wahrscheinlichkeit nach auf einem chinesischen Großhandelsmarkt in der Stadt Wuhan (Provinz Hubei), wo der Erreger von Tieren auf den Menschen überging (Zoonose). Zu den ersten Ländern mit einer hohen Zahl von Covid-19-Infektionen gehörten neben China vor allem Südkorea und der Iran. Bis heute liegen sieben der zwanzig Länder mit den meisten Infektionen in Asien.

In Europa war anfangs vor allem Italien betroffen. Durch den starken Anstieg an Todesfällen in Zusammenhang mit dem Virus zu Beginn der Pandemie belegt das Land am Mittelmeer bis heute den achten Platz im Ranking der Länder mit den meisten Sterbefällen. Aber auch in anderen europäischen Ländern stieg die Krankheitslast in den Jahren 2020 und 2021 rasant an: Deutschland, Spanien, Frankreich und Großbritannien zählen bis heute alle achtstellige kumulative Fallzahlen.

Hatte sich Europa anfangs binnen Wochen zur am stärksten belasteten Weltregion entwickelt, verlagerte sich das Infektionsgeschehen zunächst vor allem nach Nord- und Südamerika. Bis heute weisen Mexiko mit über 4,6 Prozent und Brasilien mit über 1,9 Prozent die höchsten Sterblichkeitsraten auf. Gemessen an absoluten Zahlen sind jedoch die Vereinigten Staaten in zweifacher Hinsicht trauriger Spitzenreiter: so haben sich bis heute mehr als 112 Millionen US-Bürger infiziert, von denen über 1,2 Millionen ihr Leben in Zusammenhang mit mit dem Virus verloren haben.

Ihren Ursprung hatte die Pandemie aller Wahrscheinlichkeit nach auf einem chinesischen Großhandelsmarkt in der Stadt Wuhan (Provinz Hubei), wo der Erreger von Tieren auf den Menschen überging (Zoonose). Zu den ersten Ländern mit einer hohen Zahl von Covid-19-Infektionen gehörten neben China vor allem Südkorea und der Iran. Bis heute liegen sieben der zwanzig Länder mit den meisten Infektionen in Asien.

In Europa war anfangs vor allem Italien betroffen. Durch den starken Anstieg an Todesfällen in Zusammenhang mit dem Virus zu Beginn der Pandemie belegt das Land am Mittelmeer bis heute den achten Platz im Ranking der Länder mit den meisten Sterbefällen. Aber auch in anderen europäischen Ländern stieg die Krankheitslast in den Jahren 2020 und 2021 rasant an: Deutschland, Spanien, Frankreich und Großbritannien zählen bis heute alle achtstellige kumulative Fallzahlen.

Hatte sich Europa anfangs binnen Wochen zur am stärksten belasteten Weltregion entwickelt, verlagerte sich das Infektionsgeschehen zunächst vor allem nach Nord- und Südamerika. Bis heute weisen Mexiko mit über 4,6 Prozent und Brasilien mit über 1,9 Prozent die höchsten Sterblichkeitsraten auf. Gemessen an absoluten Zahlen sind jedoch die Vereinigten Staaten in zweifacher Hinsicht trauriger Spitzenreiter: so haben sich bis heute mehr als 112 Millionen US-Bürger infiziert, von denen über 1,2 Millionen ihr Leben in Zusammenhang mit mit dem Virus verloren haben.

Verlauf, Bilanz und Status quo

- 31. Dezember 2019: Das WHO-Länderbüro wird erstmals über die neuartigen Erkrankungsfälle in der Millionenmetropole Wuhan in der Provinz Hubei informiert.

- 7. Januar 2020: Die chinesischen Behörden melden, den Erreger als ein neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) identifiziert zu haben.

- 27. Januar 2020: Die erste Infektion in Deutschland wird bestätigt. Betroffen ist ein Mitarbeiter eines Autozulieferers bei München.

- 9. März 2020: In Nordrhein-Westfalen werden die ersten Todesfälle in Deutschland in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

- 22. März 2020: Der Beginn der Corona-Maßnahmen wird durch Bund und Länder beschlossen.

- 30. November 2020: Seit Pandemiebeginn werden in Deutschland über eine Million Infektion registriert.

- 27. Dezember 2020: Bundesweit beginnen die Impfungen mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer.

- 7. Juni 2021: Mit dem Wegfall der Priorisierung bei den Impfungen kann sich jede Person ab 12 Jahren impfen lassen.

- 26. November 2021: Die WHO stuft die südafrikanische Virusvariante „Omikron“ als besorgniserregend ein.

- 29. November 2021: Die Marke von 100.000 Todesfällen in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus wird überstiegen.

- 7. Februar 2022: In Deutschland werden über zehn Millionen Infektionen seit Pandemiebeginn gemeldet.

- 28. März 2022: Mit über 4,4 Millionen aktiven Fällen wird der Höchstwert der Pandemie erreicht.

- 3. April 2022: Die meisten staatlichen Corona-Auflagen fallen weg und die Maskenpflicht gilt nur noch im ÖPNV, in Krankenhäusern und in Pflegeheimen.

- 2. Februar 2023: Auch die Maskenpflicht im ÖPNV wird beendet.

- 5. Mai 2023: Die WHO gebt die internationale Notlage auf, rät aber weiterhin zur Vorsicht.

Vorläufige Bilanz der Pandemie:

- Über 700 Millionen Menschen weltweit haben sich infiziert, knapp 40 Millionen allein in Deutschland.

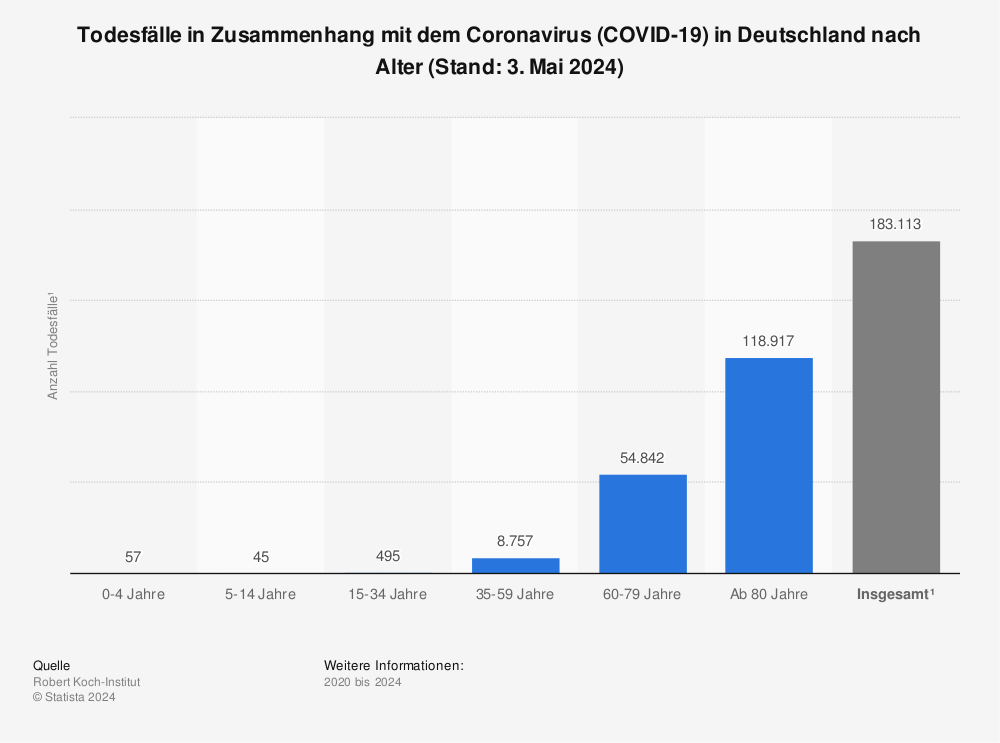

- Über sieben Millionen Personen verstarben in Zusammenhang mit einer Infektion; in Deutschland wurden bisher über 182.000 Todesfälle gemeldet.

- Die Letalitätsrate liegt weltweit bei 1,03 Prozent. Mexiko weit mit rund 4,6 Prozent die höchste auf.

- Deutschlandweit haben rund 78 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Über 74 Prozent sind zweimal geimpft, knapp 62 Prozent haben zudem eine Auffrischimpfung und über 13 Prozent haben sich zweimal zur Auffrischung impfen lassen.

Im Jahr 2024 hat sich die Corona-Pandemie fast überall zur Endemie entwickelt und Schutzmaßnahmen gehören für viele Menschen der Vergangenheit an. Im Unterschied zu einer Pandemie bezeichnet ein endemisches Krankheitsgeschehen kontinuierlich erhöhte Prävalenz- und Inzidenzraten, die aber räumlich oder von den betroffenen Populationen begrenzt sind. Bei der Prävalenz werden aktuell bestehende Fälle gezählt, bei der Inzidenz neu auftretende Fälle. Dennoch mahnt die WHO weiterhin zur Vorsicht. Sie kritisiert, dass nicht konsequent genug weitergeimpft wird und viele Schutz- und Hygienestandards in Vergessenheit geraten. Das Virus ist nach wie vor im Umlauf und somit bilden sich auch immer weitere Mutationen. Diese werden zwar von wissenschaftlichen Teams weltweit durchgängig beobachtet, doch dadurch kann nicht verhindert werden, dass sich eine neue gefährliche Variante herausbildet. Aktuell tragen die neuen Mutationen des Coronavirus etwa die Namen „Eris“ und „Pirola“. Gerade in Hinblick auf eventuelle Long-Covid-Erkrankungen ist nach wie vor Vorsicht geboten. Zwar werden fortlaufend neue Daten zu den möglichen Langzeitfolgen einer Infektion gesammelt, aber viele Aspekte des komplexen Krankheitsbildes sind bisher unbekannt. Neben Post-Covid/Long-Covid hat die Pandemie weitere gesundheitliche Langzeitfolgen mit sich gebracht: vor allem die Isolation infolge von Lockdown und Kontaktrestriktionen während der Hochphasen der Pandemie stellte für viele Menschen eine ungeahnte psychische Herausforderung dar. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen hat dies Spuren hinterlassen. Neben den psychischen Folgen haben Quarantäne und die Schließung vieler Institutionen auch körperliche Folgen für die Bevölkerung gehabt. In Deutschland hat sich beispielsweise rund ein Viertel der Menschen während der Pandemie weniger bewegt als vorher.

Im Jahr 2024 hat sich die Corona-Pandemie fast überall zur Endemie entwickelt und Schutzmaßnahmen gehören für viele Menschen der Vergangenheit an. Im Unterschied zu einer Pandemie bezeichnet ein endemisches Krankheitsgeschehen kontinuierlich erhöhte Prävalenz- und Inzidenzraten, die aber räumlich oder von den betroffenen Populationen begrenzt sind. Bei der Prävalenz werden aktuell bestehende Fälle gezählt, bei der Inzidenz neu auftretende Fälle. Dennoch mahnt die WHO weiterhin zur Vorsicht. Sie kritisiert, dass nicht konsequent genug weitergeimpft wird und viele Schutz- und Hygienestandards in Vergessenheit geraten. Das Virus ist nach wie vor im Umlauf und somit bilden sich auch immer weitere Mutationen. Diese werden zwar von wissenschaftlichen Teams weltweit durchgängig beobachtet, doch dadurch kann nicht verhindert werden, dass sich eine neue gefährliche Variante herausbildet. Aktuell tragen die neuen Mutationen des Coronavirus etwa die Namen „Eris“ und „Pirola“. Gerade in Hinblick auf eventuelle Long-Covid-Erkrankungen ist nach wie vor Vorsicht geboten. Zwar werden fortlaufend neue Daten zu den möglichen Langzeitfolgen einer Infektion gesammelt, aber viele Aspekte des komplexen Krankheitsbildes sind bisher unbekannt. Neben Post-Covid/Long-Covid hat die Pandemie weitere gesundheitliche Langzeitfolgen mit sich gebracht: vor allem die Isolation infolge von Lockdown und Kontaktrestriktionen während der Hochphasen der Pandemie stellte für viele Menschen eine ungeahnte psychische Herausforderung dar. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen hat dies Spuren hinterlassen. Neben den psychischen Folgen haben Quarantäne und die Schließung vieler Institutionen auch körperliche Folgen für die Bevölkerung gehabt. In Deutschland hat sich beispielsweise rund ein Viertel der Menschen während der Pandemie weniger bewegt als vorher.

Diverse Lebensbereiche betroffen

Neben dem Gesundheitswesen und der Gesundheit der Bevölkerung waren noch diverse andere Lebensbereiche und Branchen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. So hatte etwa die Weltwirtschaft mit großen Herausforderungen durch Lieferengpässe zu kämpfen, vielerorts musste der Kulturbetrieb temporär eingestellt werden und das gesellschaftliche Klima hat sich spürbar verschärft. Die Frage, inwieweit das Coronavirus die verschiedenen Lebensbereiche beeinflusst hat, steht im Zentrum der nachfolgenden Zusammenstellung.- Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft

- Auswirkungen des Coronavirus auf die Medienbranche

- Auswirkungen des Coronavirus auf die Messewirtschaft

- Auswirkungen des Coronavirus auf die Werbebranche

- Auswirkungen des Coronavirus auf den Einzelhandel

- Auswirkungen des Coronavirus auf die Kultur- und Kreativwirtschaft

- Auswirkungen des Coronavirus auf die Luftfahrt

- Auswirkungen des Coronavirus auf das Hotel- und Gastgewerbe

- Auswirkungen des Coronavirus auf digitale Medien

- Auswirkungen des Coronavirus auf das gesellschaftliche Leben

- Auswirkungen des Coronavirus auf das Leben von Kindern und Jugendlichen

- Auswirkungen des Coronavirus auf die Psyche

- Auswirkungen des Coronavirus auf den Sport

Hinweis der Redaktion: Hier aufgeführte Inhalte beleuchten den Status quo während der Pandemie und zeigen keine aktuellen Entwicklungen.