Gewalt gegen Frauen ist in Deutschland keine Seltenheit, sondern leider fast alltäglich. Verwurzelt ist sie unter anderem in historisch ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern. Frauen werden vor diesem Hintergrund besonders häufig Opfer bestimmter Gewalttaten, und zwar sowohl im persönlichen bzw. familiären Umfeld als auch in der Öffentlichkeit. Der "Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" findet jährlich am 25. November statt und versucht, auf dieses gesellschaftliche Problem hinzuweisen. Dazu gehört auch, dass häufig lediglich die polizeilich registrierten, also bekannten Fälle von häuslicher Gewalt, Partnerschaftsgewalt und Sexualstraftaten berücksichtigt werden (das sog. Hellfeld), darüber hinaus aber ein hohes Dunkelfeld zu erwarten ist. Denn die Anzeigebereitschaft korreliert mit sozialen Werten und Normen: Wo das weibliche Opfer mit Scham oder sogar Schuldvorwürfen rechnen muss (Victim Blaming bzw. Täter-Opfer-Umkehr) oder die Familie auseinanderzubrechen droht, ist ein Verschweigen der Taten umso wahrscheinlicher und wird ihr Ausmaß in den offiziellen Statistiken unterschätzt.

Wenn Vertraute zu Tätern werden: Häusliche Gewalt

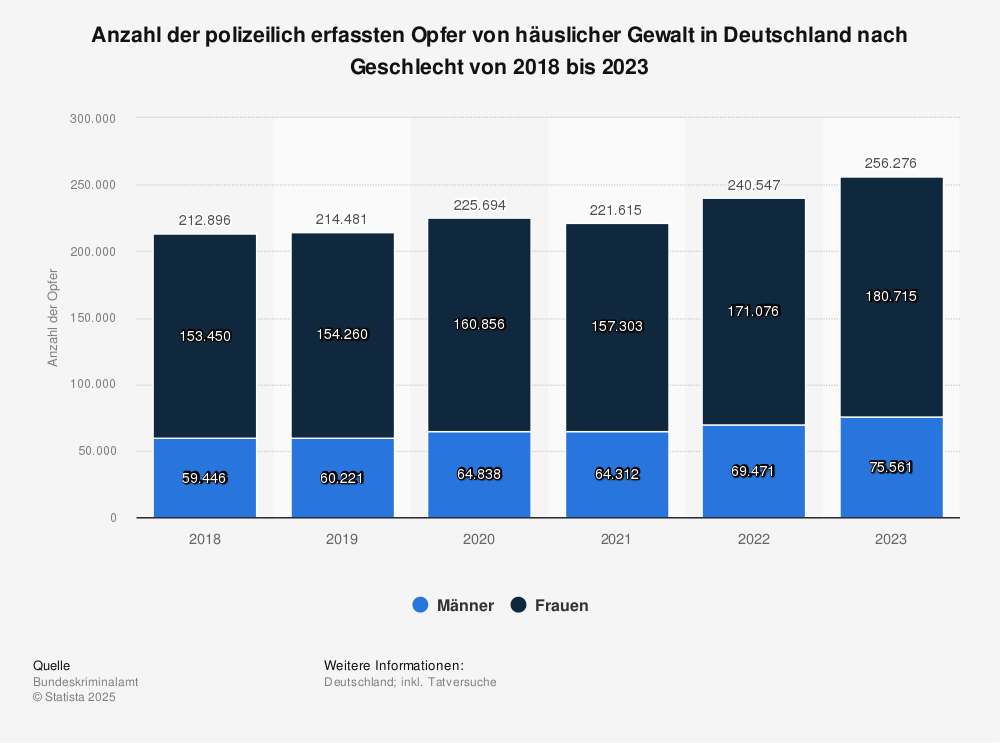

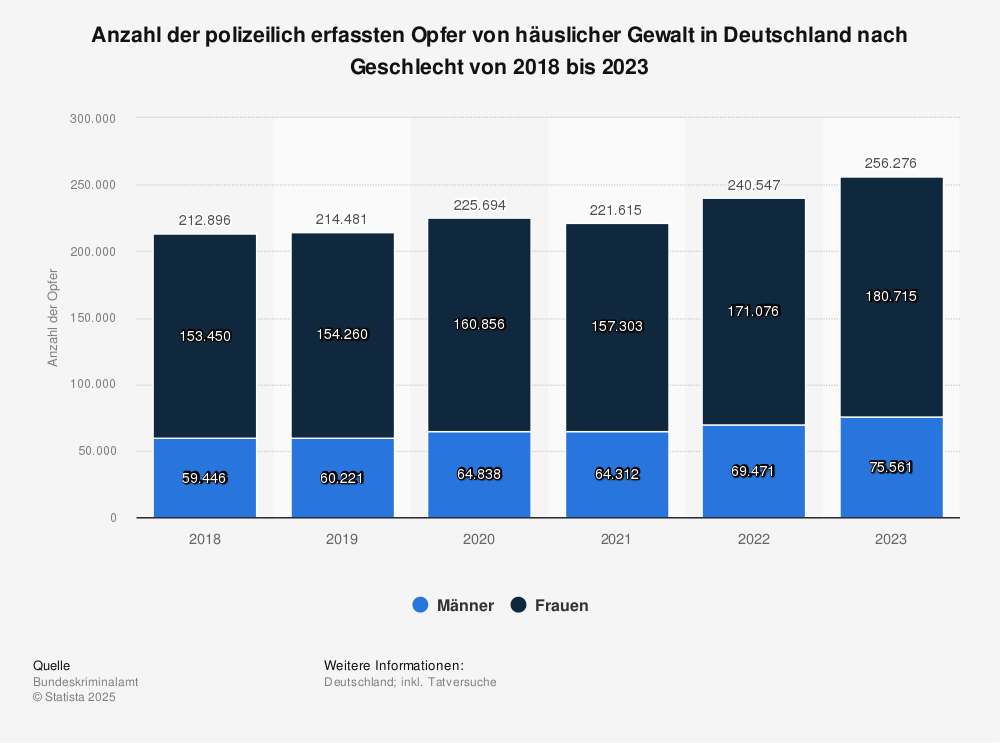

Häusliche Gewalt findet im privaten Lebensbereich statt und wird daher oftmals als besonders traumatisierend empfunden. Wird sie vom Partner bzw. der Partnerin ausgeübt, fällt sie unter die Subkategorie Partnerschaftsgewalt; sind andere Familienangehörige die Täter, unter innerfamiliäre Gewalt. Dabei werden auch Männer bzw. Jungen zu Opfern, allerdings ist der Anteil der Frauen bzw. Mädchen wesentlich höher: So waren in Deutschland im Jahr 2023 rund 181.000 bzw. 71 Prozent der insgesamt circa 256.000

Opfer von häuslicher Gewalt und etwa 133.000 bzw. 79 Prozent der ungefähr 168.000

Opfer von Partnerschaftsgewalt weiblich. Dies umfasst sowohl körperliche als auch psychische Übergriffe, wobei vorsätzliche einfache Körperverletzung mit mehr als 144.000 Fällen das häufigste

Delikt häuslicher Gewalt darstellt; gefolgt von Bedrohung, Stalking und Nötigung mit rund 62.900 Betroffenen. Bei fast allen

Straftaten von Partnerschaftsgewalt sind weibliche Opfer deutlich überrepräsentiert, vor allem bei Sexualdelikten mit nahezu 100 Prozent - seit Juli 1997 ist Vergewaltigung auch in der Ehe strafbar. Lediglich bei der Entziehung Minderjähriger werden Männer häufiger zu Opfern.

Gefahrenräume: Frauen als Opfer von Gewalt- und Sexualdelikten

In der Öffentlichkeit fühlen sich Frauen oft größeren Risiken ausgesetzt als Männer, etwa wenn sie allein in der Dunkelheit unterwegs sind. Dieses subjektive Unsicherheitsempfinden wird durchaus von kriminalstatistischen Zahlen gestützt. Betrachtet man alle

Opfer von Gewaltkriminalität, war zwar 2023 der Männeranteil mit rund 70 Prozent klar höher. Dies liegt aber vor allem an Delikten wie Körperverletzung, die überwiegend gegen (und von) Männern begangen werden. Bezogen auf vollendete

Tötungsdelikte hingegen bestand nahezu eine Gleichverteilung der Geschlechter. Besondere Aufmerksamkeit hat in den letzten Jahren der Begriff des

Femizids erlangt. Diese werden verstanden als Tötungsdelikte an Frauen, weil sie Frauen sind, das heißt aufgrund einer von der Annahme geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit gegen Frauen geleiteten Tatmotivation. Da die Kriminalstatistik solche Motive nicht erfasst, gab es lange keine entsprechenden Zahlen, bis das Bundeskriminalamt (BKA) für sein erstmals im November 2024 erschienenes "Bundeslagebild Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten" eine Annäherung von 938 entsprechenden Taten bzw. Tatversuchen im Jahr 2023 errechnete. Besonders bei Tötungsdelikten an Frauen innerhalb der Familie und in Partnerschaften kann die Motivation eher als geschlechtsspezifisch angenommen werden.

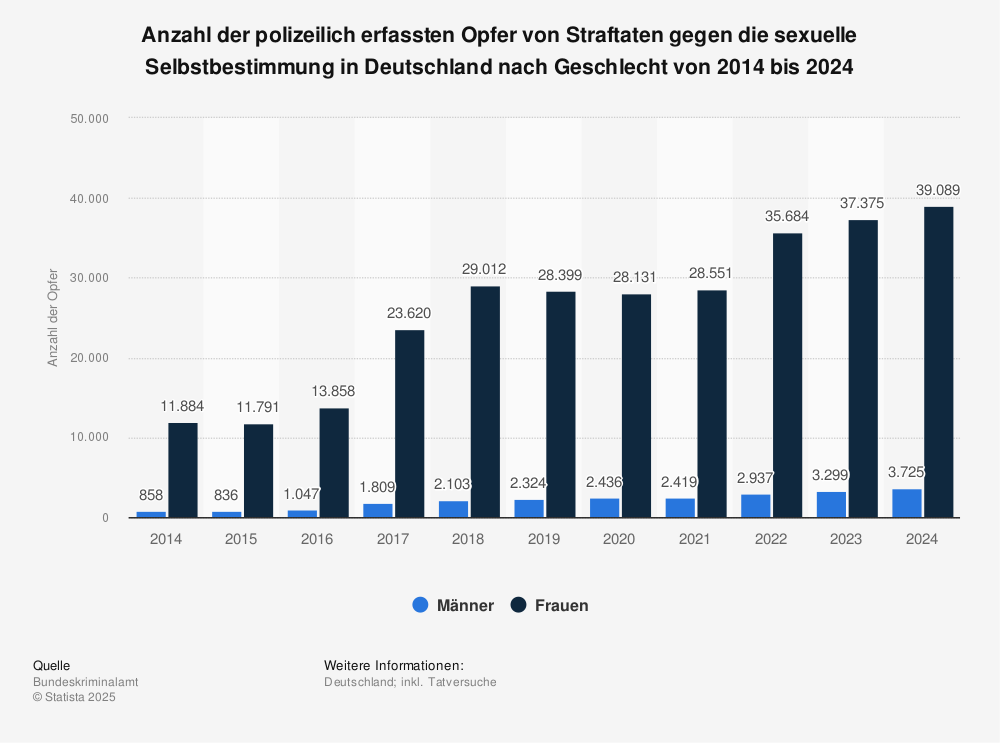

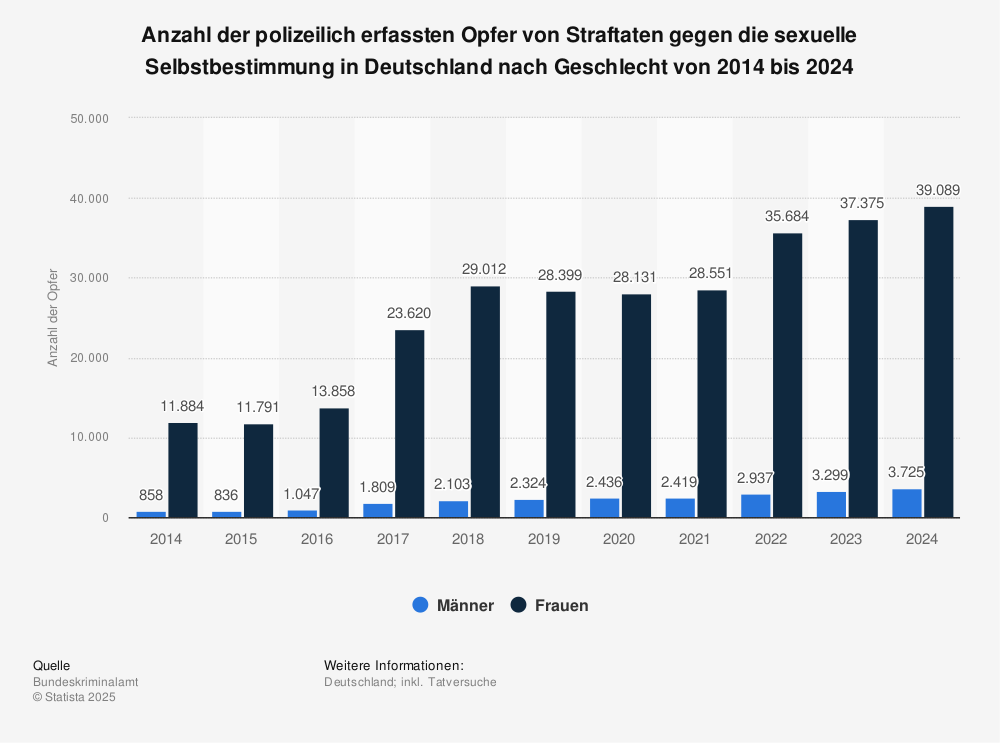

Darüber hinaus sind Frauen, wie bereits im Abschnitt zur häuslichen Gewalt erwähnt, fast immer die Betroffenen von Sexualdelikten. Bezogen auf alle

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung betrug ihr Anteil 2023 etwa 92 Prozent, und bei besonders schweren Taten wie

Vergewaltigung und sexueller Nötigung sogar ungefähr 94 Prozent. Am höchsten ist die

Opfergefährdung bei Sexualdelikten dabei für jugendliche Mädchen und junge Frauen.

"Du bist nicht allein": Hilfsangebote für Frauen

Da Frauen gerade in Familie und Partnerschaft besonders gefährdet sind, Opfer von Misshandlungen zu werden, bestehen für sie auch spezifische Hilfsangebote. So können sie sich unter der Nummer 116 016 an das

Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" wenden, das es seit 2013 gibt und allein 2023 rund 86.700 Kontaktaufnahmen verzeichnete sowie circa 59.000 Beratungen durchführte. Bei schweren Fällen vermitteln solche Stellen die betroffenen Frauen an eines der (Stand 2023) 378

Frauenhäuser weiter. Dort fanden 2023 etwa 30.200

Frauen und Kinder Schutz vor Gewalt. Allerdings ist der Bedarf weitaus höher und müssen immer wieder Frauen wegen Platzmangels abgewiesen werden.

Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Eine Gewähr für

die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht

übernommen werden. Aufgrund unterschiedlicher Aktualisierungsrhythmen

können Statistiken einen aktuelleren Datenstand aufweisen.

Häusliche Gewalt findet im privaten Lebensbereich statt und wird daher oftmals als besonders traumatisierend empfunden. Wird sie vom Partner bzw. der Partnerin ausgeübt, fällt sie unter die Subkategorie Partnerschaftsgewalt; sind andere Familienangehörige die Täter, unter innerfamiliäre Gewalt. Dabei werden auch Männer bzw. Jungen zu Opfern, allerdings ist der Anteil der Frauen bzw. Mädchen wesentlich höher: So waren in Deutschland im Jahr 2023 rund 181.000 bzw. 71 Prozent der insgesamt circa 256.000 Opfer von häuslicher Gewalt und etwa 133.000 bzw. 79 Prozent der ungefähr 168.000 Opfer von Partnerschaftsgewalt weiblich. Dies umfasst sowohl körperliche als auch psychische Übergriffe, wobei vorsätzliche einfache Körperverletzung mit mehr als 144.000 Fällen das häufigste Delikt häuslicher Gewalt darstellt; gefolgt von Bedrohung, Stalking und Nötigung mit rund 62.900 Betroffenen. Bei fast allen Straftaten von Partnerschaftsgewalt sind weibliche Opfer deutlich überrepräsentiert, vor allem bei Sexualdelikten mit nahezu 100 Prozent - seit Juli 1997 ist Vergewaltigung auch in der Ehe strafbar. Lediglich bei der Entziehung Minderjähriger werden Männer häufiger zu Opfern.

Häusliche Gewalt findet im privaten Lebensbereich statt und wird daher oftmals als besonders traumatisierend empfunden. Wird sie vom Partner bzw. der Partnerin ausgeübt, fällt sie unter die Subkategorie Partnerschaftsgewalt; sind andere Familienangehörige die Täter, unter innerfamiliäre Gewalt. Dabei werden auch Männer bzw. Jungen zu Opfern, allerdings ist der Anteil der Frauen bzw. Mädchen wesentlich höher: So waren in Deutschland im Jahr 2023 rund 181.000 bzw. 71 Prozent der insgesamt circa 256.000 Opfer von häuslicher Gewalt und etwa 133.000 bzw. 79 Prozent der ungefähr 168.000 Opfer von Partnerschaftsgewalt weiblich. Dies umfasst sowohl körperliche als auch psychische Übergriffe, wobei vorsätzliche einfache Körperverletzung mit mehr als 144.000 Fällen das häufigste Delikt häuslicher Gewalt darstellt; gefolgt von Bedrohung, Stalking und Nötigung mit rund 62.900 Betroffenen. Bei fast allen Straftaten von Partnerschaftsgewalt sind weibliche Opfer deutlich überrepräsentiert, vor allem bei Sexualdelikten mit nahezu 100 Prozent - seit Juli 1997 ist Vergewaltigung auch in der Ehe strafbar. Lediglich bei der Entziehung Minderjähriger werden Männer häufiger zu Opfern.

Darüber hinaus sind Frauen, wie bereits im Abschnitt zur häuslichen Gewalt erwähnt, fast immer die Betroffenen von Sexualdelikten. Bezogen auf alle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung betrug ihr Anteil 2023 etwa 92 Prozent, und bei besonders schweren Taten wie Vergewaltigung und sexueller Nötigung sogar ungefähr 94 Prozent. Am höchsten ist die Opfergefährdung bei Sexualdelikten dabei für jugendliche Mädchen und junge Frauen.

Darüber hinaus sind Frauen, wie bereits im Abschnitt zur häuslichen Gewalt erwähnt, fast immer die Betroffenen von Sexualdelikten. Bezogen auf alle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung betrug ihr Anteil 2023 etwa 92 Prozent, und bei besonders schweren Taten wie Vergewaltigung und sexueller Nötigung sogar ungefähr 94 Prozent. Am höchsten ist die Opfergefährdung bei Sexualdelikten dabei für jugendliche Mädchen und junge Frauen.

![Stimmen Sie den folgenden Aussagen [zu Antifeminismus] zu?](https://cdn.statcdn.com/Statistic/1340000/1344374-blank-100.png)