Gesundheitliche Auswirkungen der Corona-Pandemie in Deutschland

Körperliche Aktivität: Pandemie als Bewegungsbremse

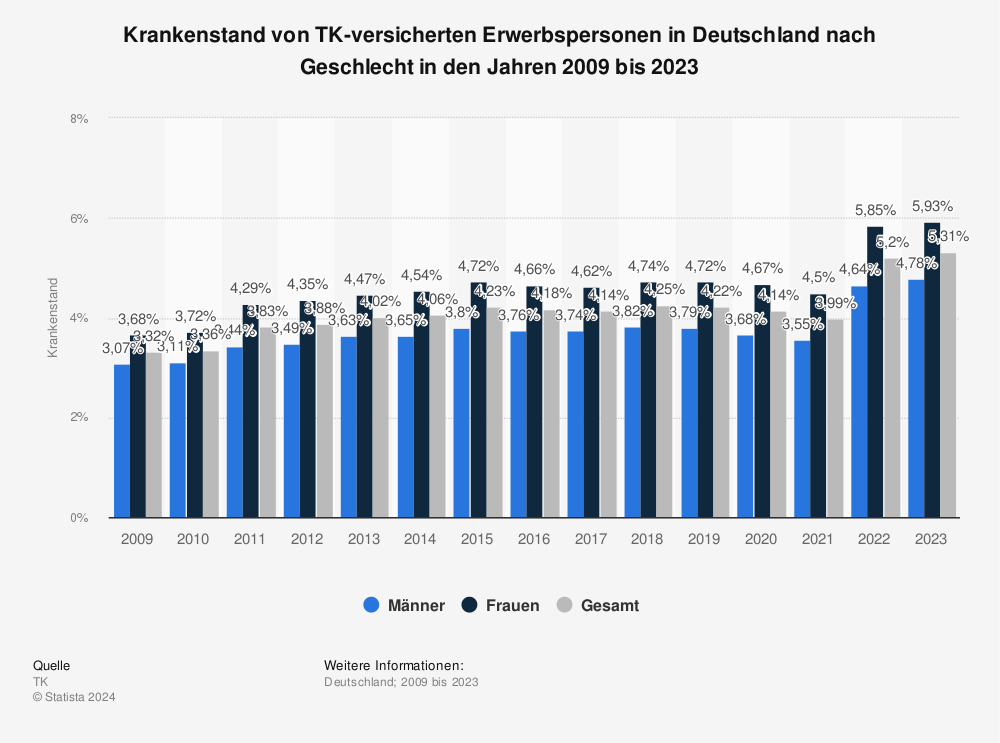

Für Deutschland bedeutete die Pandemie einen nie dagewesenen Ausnahmezustand, der das gesellschaftliche Leben der Menschen stark beeinträchtigt hat. Lockdowns, Homeoffice und Kontaktbeschränkungen haben dabei das Ausüben körperlicher Aktivität deutlich erschwert. Bewegung und Sport treiben sind jedoch zentral für die Vermeidung einer Vielzahl an nichtübertragbarer Krankheiten. Regelmäßige körperliche Aktivität senkt etwa das Risiko an kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes Typ 2, Übergewicht, Brust- und Darmkrebs sowie Depression zu erkranken.Bezogen auf den allgemeinen Krankenstand fällt auf, dass die Pandemie bzw. die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung 2020 und 2021 zu einer Reduzierung der Krankenstände geführt haben. Für das Jahr 2022 – nach dem Ende aller Beschränkungen - ist dann schließlich ein erheblicher Anstieg der Fehlzeiten zu verzeichnen, der sich im Jahr 2023 sogar noch verstärkte, mit Werten, die noch deutlich über denen des ausgeprägten Grippejahres von 2018 liegen. Mögliche Gründe lassen sich neben der schnellen Verbreitung der Omikron-Variante in einer ausgeprägten Grippe- und Erkältungswelle finden, deren nahezu völliges Ausbleiben in der Jahren 2020/21 noch für niedrige Krankenstände gesorgt hatte. Einer der Hauptgründe dürfte jedoch in der erhöhten Bereitschaft liegen, zum Arzt zu gehen. So stieg die Zahl der gemeldeten Arbeitsunfähigkeitsfälle 2022 um rund 65 Prozent gegenüber 2021. 2023 stieg der Wert erneut um 16 Prozent vergleichen mit dem Vorjahr.

In puncto körperlicher Aktivität hat die Pandemie wenig überraschend zu einer Reduktion geführt. So haben sich laut Umfragen mehr als ein Viertel der Bevölkerung während der Pandemie insgesamt weniger bewegt als vorher. Ein knappes Drittel gab an, das aktive Sporttreiben reduziert zu haben. Unter Werktätigen, die zumindest ab und zu im Homeoffice arbeiteten, gaben sogar mehr als die Hälfte an, sich weniger bewegt zu haben, als vor der Pandemie. Somit ist es nicht verwunderlich, dass ein Viertel der Befragten der Meinung waren, während der Pandemie an Körpergewicht zugelegt zu haben.

Psychische Folgen: Jugendliche als Hauptleidtragende

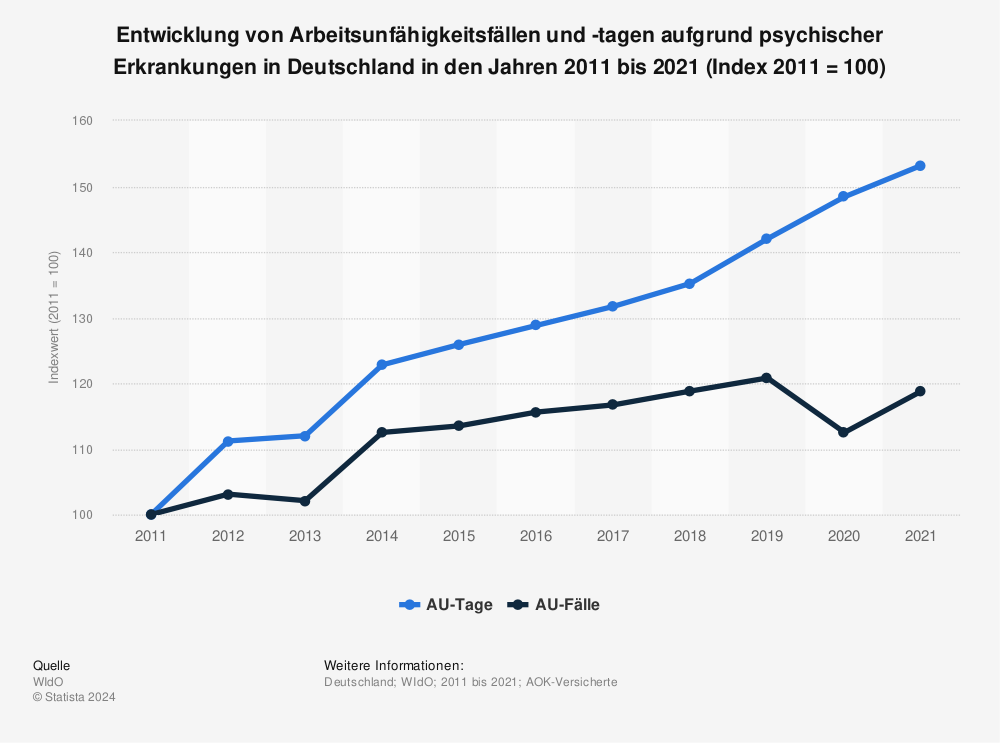

Auch im Bereich der psychischen Gesundheit bedeuteten Pandemie und Pandemieeindämmung eine grundlegende Zäsur. Privat- und Arbeitsleben wurden auf eine nie dagewesene Art reglementiert und eingeschränkt. Studien und Untersuchungen zur mentale Gesundheit der Bevölkerung zeichnen jedoch ein heterogenes Bild der Folgen. Die Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Diagnosen hat zwar auch 2020 und 2021 zugenommen; Frauen und bildungsferne Gruppen sind stärker betroffen. Insofern hat sich der Trend der vergangenen Jahre auch während der Pandemie fortgesetzt und zumindest hinsichtlich der AU-Fälle nach ihrem Ende noch verstärkt. Bei einzelnen Gruppen scheinen sich die pandemiebedingten Veränderungen des Alltags allerdings durchaus positiv auf ihre Psyche ausgewirkt zu haben. So lässt sich zumindest für das von harten Eindämmungsmaßnahmen gekennzeichnete erste Jahr der Pandemie ein Rückgang stressassoziierter depressiver Symptome konstatieren. Laut Befragungen des RKI ist die Prävalenz depressiver Symptomatiken (gemäß PHQ-8) 2020 zurückgegangen – bei Frauen stärker als bei Männern.Ein gänzlich anderes Bild ergibt sich für Kinder und Jugendliche. Unter psychologischen Gesichtspunkten erscheinen sie als eine Gruppe der Hauptleidtragenden: die Schließung von Kitas und Schulen, Sportvereinen und Freizeiteinrichtungen hat ihr Leben praktisch von heute auf morgen auf die eigenen vier Wände beschränkt – in vielen Fällen zusammen mit den Eltern im Homeoffice. Eine extreme Herausforderung für den Familienalltag. Das Treffen mit Gleichaltrigen und die Teilnahme an zentralen Ereignissen ihres Aufwachsens – etwa Einschulungen und Abschlussbälle, Sportveranstaltungen, Geburtstagsfeiern oder Schulveranstaltungen – war nur noch sehr eingeschränkt möglich. Distanz- und Wechselunterricht haben zu Lerndefiziten beigetragen. Laut der sogenannten COPSY-Studie (Corona und Psyche) des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) gaben 2020 während der Lockdowns fast 50 Prozent der befragten 7- bis 17-Jährigen eine geminderte Lebensqualität an – im Vergleich zu 20 Prozent vor der Pandemie. Auch der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten nahm im ersten Pandemiejahr von rund 18 Prozent auf 31 Prozent zu. Ähnlich sieht es mit ausgewählten depressiven Symptomatiken aus. Im Verlauf der Pandemie hat sich zwar die allgemeine psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen verbessert. So lagen in der fünften Befragungswelle vom Oktober 2022 alle Belastungen nicht mehr so hoch wie während der ersten Lockdowns aber dennoch durchgehend über den Werten vor der Pandemie. Demnach litt 2022 noch immer beinahe jedes vierte Kind unter psychischen Auffälligkeiten.

Long Covid: der Schock nach dem Schock

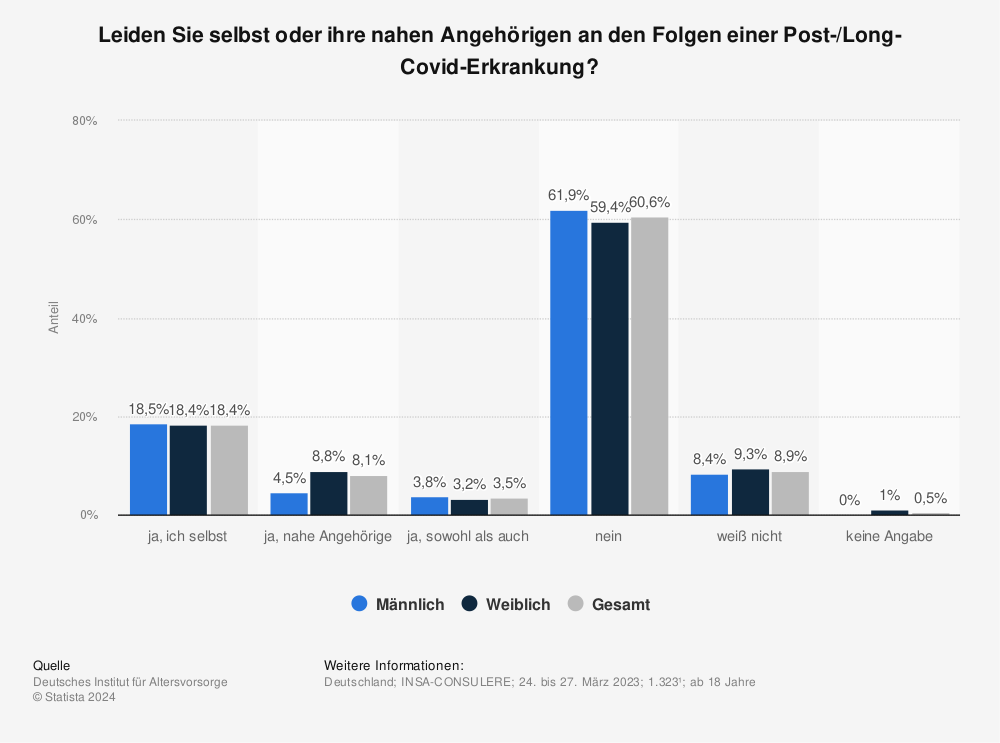

Neben dem eigentlichen Sars-CoV-2-Erreger und der von ihm ausgelösten Covid-19-Erkrankung gab im Laufe der Pandemie ein weiteres neues Krankheitsbild Anlass zur Sorge: Long-Covid bzw. Post-Covid. Beide Begriffe bezeichnen langanhaltende Beschwerden im Nachgang einer Corona-Infektion: Long-Covid ab der vierten Woche, Post-Covid ab der zwölften Woche. Zu den Krankheitssymptomen gehören chronische Erschöpfungszustände, Müdigkeit, Kurzatmigkeit oder auch Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. Seit Ende 2020 gibt es auch einen Diagnoseschlüssel, mit dem Ärzte bei entsprechenden Beschwerden einen Zusammenhang mit einer vorangegangen Corona-Infektion dokumentieren können. Allerdings hat die WHO bereits 1969 extreme Erschöpfungszustände infolge einer Virusinfektion in die internationale Klassifikation der Krankheiten aufgenommen. Der Name der Krankheit lautet ME/CFS, Myalgische Ezephalomyelitis mit Chronischem Fatigue-Syndrom und sie ist die schwerste Form von Corona-Spätfolgen. Mittlerweile weiß man, dass sich diese schweren Erschöpfungszustände, für die kennzeichnend ist, dass sie sich bei Anstrengung noch verschlechtern, Folge aller möglichen Virusinfektionen sein können: von Geschlechtskrankheiten bis hin zu einer Corona-Infektion.Mit der primären Diagnose eines Post-Covid-19-Zustandes wurden 2021 nur verhältnismäßig wenige Arbeitsunfähigkeitsfälle gemeldet. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung ergibt sich demnach ein Betroffenenanteil von 0,08 Prozent (80 Betroffene je 100.000), wobei Betroffene dann durchschnittlich länger als drei Monate mit einer Diagnose eines Post-Covid-Zustandes arbeitsunfähig waren. Laut Schätzung der Techniker Krankenkasse (TK) könnte sich das Arbeitsunfähigkeitsvolumen 2021 aufgrund von Spätfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion 2020 auf rund 10 Millionen AU-Tage belaufen, wobei die TK nur etwa rund 30 Prozent der Betroffenen einen Virusnachweis im Sinne des RKI zuschreibt. Vor dem Hintergrund, dass im zweiten Corona-Jahr 2021 bereits rund dreimal mehr Infektionen als 2020 erfasst wurden und 2022 mehr als viermal so viele Infektionen wie in beiden vorangegangenen Jahren zusammen, wird deutlich, dass auch die Auswirkungen der Spätfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion für die Jahre nach 2021 deutlich gravierender ausfallen dürften. Und tatsächlich deuten neuere Ergebnisse in diese Richtung: laut einer Umfrage im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) vom März 2023 gaben 18,4 Prozent der Befragten, die selbst eine Corona-Infektion überstanden hatten, an, unter Post-/Long-Covid zu leiden. Bei weiteren 8,1 Prozent waren nahe Angehörige betroffen und bei 3,5 Prozent traf beides zu.