Migration und Gesundheit

Einwanderungsland Bundesrepublik

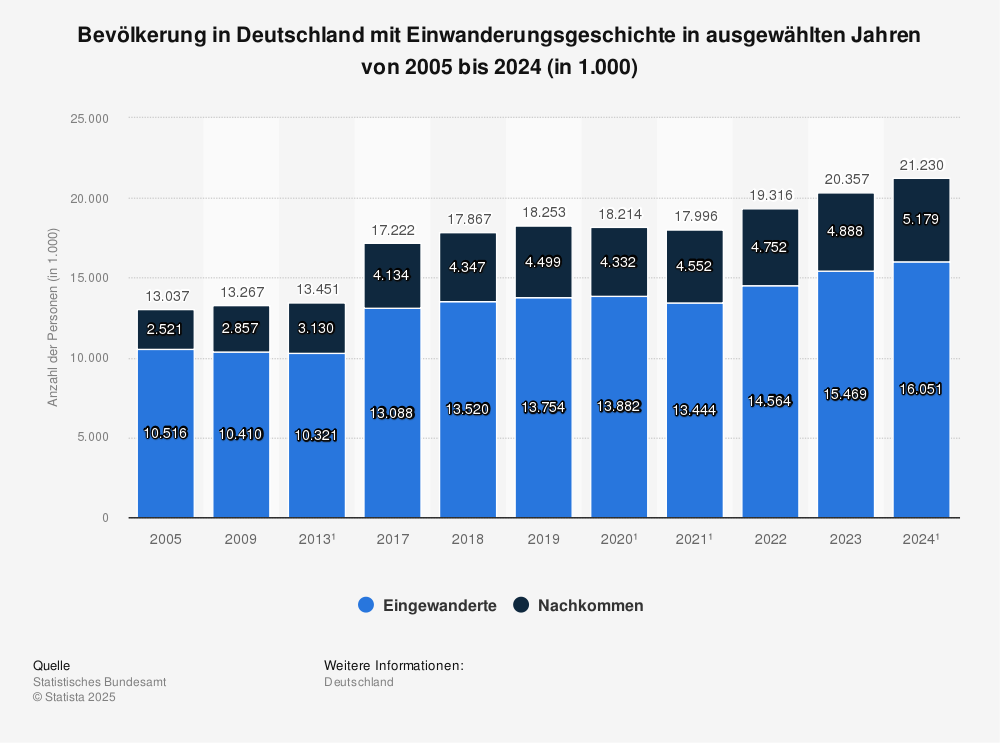

Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft mit einer langen Geschichte verschiedener Migrationsbewegungen. Dazu zählen die Arbeitsmigration seit den fünfziger Jahren oder die Migration im Zuge der EU-Freizügigkeitsabkommen oder die Fluchtmigration infolge bewaffneter Konflikte und Kriegen. Knapp 20 Prozent der Bevölkerung wurde nicht in Deutschland geboren und ist im Laufe ihres Lebens eingewandert, weitere sechs Prozent sind Kinder von Eltern mit Einwanderungsgeschichte. Rund 15 Prozent der Bevölkerung hat einen ausländischen Pass.

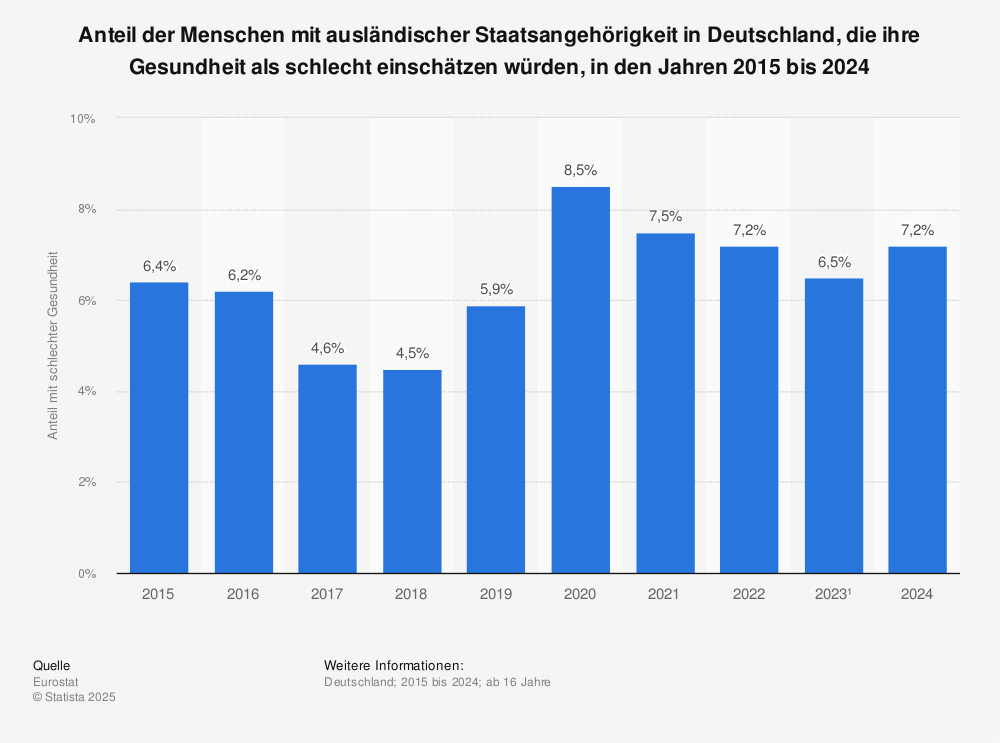

Die Gesundheit von Menschen mit Migrationsgeschichte wird dabei von einer Vielzahl von Faktoren wie der sozioökonomischen Lage, Aufenthaltsdauer, Migrationsmotive, Kenntnisse der deutschen Sprache oder Diskriminierungserfahrungen beeinflusst, deren wissenschaftliche Erforschung noch weitgehend am Anfang steht. Gefragt nach ihrem Gesundheitszustand, gaben jedoch knapp ein Viertel der Befragten mit Migrationshintergrund an, sich große Sorgen über die eigene Gesundheit zu machen.

Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft mit einer langen Geschichte verschiedener Migrationsbewegungen. Dazu zählen die Arbeitsmigration seit den fünfziger Jahren oder die Migration im Zuge der EU-Freizügigkeitsabkommen oder die Fluchtmigration infolge bewaffneter Konflikte und Kriegen. Knapp 20 Prozent der Bevölkerung wurde nicht in Deutschland geboren und ist im Laufe ihres Lebens eingewandert, weitere sechs Prozent sind Kinder von Eltern mit Einwanderungsgeschichte. Rund 15 Prozent der Bevölkerung hat einen ausländischen Pass.

Die Gesundheit von Menschen mit Migrationsgeschichte wird dabei von einer Vielzahl von Faktoren wie der sozioökonomischen Lage, Aufenthaltsdauer, Migrationsmotive, Kenntnisse der deutschen Sprache oder Diskriminierungserfahrungen beeinflusst, deren wissenschaftliche Erforschung noch weitgehend am Anfang steht. Gefragt nach ihrem Gesundheitszustand, gaben jedoch knapp ein Viertel der Befragten mit Migrationshintergrund an, sich große Sorgen über die eigene Gesundheit zu machen.

Migration und Gesundheitszustand

Der Gesundheitszustand ist von zentraler Bedeutung für eine gesellschaftliche Integration mit Auswirkungen auf die individuellen Bildungschancen, auf ökonomische und sozialer Teilhabe.

Laut des jüngsten Sozialberichts von 2024 beurteilten mit 53 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ihre Gesundheit etwas häufiger als gut oder sehr gut als Personen ohne Migrationshintergrund (49 Prozent). Spätaussiedler, also Menschen deutscher Abstammung, die vor allem aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kommen, bewerteten mit 37 Prozent ihre Gesundheit am seltensten als gut bzw. sehr gut.

Mit 71 Prozent den höchsten Wert verzeichnete die Gruppe der Geflüchteten. Der hohe Wert wird durch die Tatsache begünstigt, das Flüchtlinge im Durchschnitt jünger sind, was grundsätzlich mit einem besseren Gesundheitszustand verbunden ist. Selbsteinschätzungen der Gesundheit sind dabei vor allem in puncto Vergleichbarkeit problematisch. So weisen zahlreiche Studien darauf hin, dass z.B. Menschen, die aus Krisen- oder Kriegsgebieten fliehen in der Regel eine deutlich höhere Resilienz aufweisen und aufgrund politischer, sozialer und wirtschaftlicher Verwerfungen in ihren Herkunftsländern einen anderen Bewertungsmaßstab für Gesundheit haben könnten.

Der Gesundheitszustand ist von zentraler Bedeutung für eine gesellschaftliche Integration mit Auswirkungen auf die individuellen Bildungschancen, auf ökonomische und sozialer Teilhabe.

Laut des jüngsten Sozialberichts von 2024 beurteilten mit 53 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ihre Gesundheit etwas häufiger als gut oder sehr gut als Personen ohne Migrationshintergrund (49 Prozent). Spätaussiedler, also Menschen deutscher Abstammung, die vor allem aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kommen, bewerteten mit 37 Prozent ihre Gesundheit am seltensten als gut bzw. sehr gut.

Mit 71 Prozent den höchsten Wert verzeichnete die Gruppe der Geflüchteten. Der hohe Wert wird durch die Tatsache begünstigt, das Flüchtlinge im Durchschnitt jünger sind, was grundsätzlich mit einem besseren Gesundheitszustand verbunden ist. Selbsteinschätzungen der Gesundheit sind dabei vor allem in puncto Vergleichbarkeit problematisch. So weisen zahlreiche Studien darauf hin, dass z.B. Menschen, die aus Krisen- oder Kriegsgebieten fliehen in der Regel eine deutlich höhere Resilienz aufweisen und aufgrund politischer, sozialer und wirtschaftlicher Verwerfungen in ihren Herkunftsländern einen anderen Bewertungsmaßstab für Gesundheit haben könnten.Unterschiede zeigen sich auch in Bezug auf die Aufenthaltsdauer und dem Zugehörigkeitsgefühl zur deutschen Gesellschaft. So wird die Gesundheit allgemein mit zunehmender Aufenthaltsdauer schlechter bewertet. Befragte, die seit der Geburt in Deutschland leben und jene, mit einer Aufenthaltsdauer bis zu zehn Jahren, schätzen mit 80,1 bzw. 84,1 Prozent die eigene Gesundheit zwar ähnlich häufig als gut oder sehr gut ein. Der Wert von Personen mit der längsten abgefragten Aufenthaltsdauer von über 30 Jahren lag hingegen mit 54,9 Prozent rund 30 Punkte niedriger. Auch das Zugehörigkeitsgefühl beeinflusst die subjektive Gesundheit. So schätzen etwa Befragte, die sich kaum oder gar nicht der deutschen Gesellschaft zugehörig fühlen, ihren Gesundheitszustand deutlich seltener als gut ein und depressive Symptomatiken werden in dieser Gruppe rund doppelt so häufig genannt, wie bei Menschen, die sich stark oder sehr stark zugehörig fühlen.

Diskriminierungserfahrung

Gesundheit ist ein fundamentales Menschenrecht und eine zentrale Voraussetzung für soziale und ökonomische Teilhabe. Zur Aufrechterhaltung, Pflege oder Verbesserung des Gesundheitszustandes sind Menschen vielfach auf professionelle Hilfe angewiesen. Dementsprechend ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung und ihre Qualität eine Frage von Leben und Tod.

Rassismus und andere Diskriminierungserfahrungen können die Gesundheitsversorgung bestimmter Bevölkerungsgruppen einschränken. So führt allein die Sorge vor Diskriminierung zur Vermeidung medizinischer Behandlungen. Laut des Nationalen Diskriminierungs- & Rassismusmonitors lag die Vermeidungsrate aufgrund antizipierter Benachteiligung über alle ethischen Gruppen hinweg höher als bei der Bevölkerung ohne rassistische Markierung – insbesondere bei Frauen.

Ähnlich erhöhte Raten zeigen sich etwa auch bei der Frage, ob Menschen schon einmal den Arzt wechseln mussten, weil ihre Beschwerden nicht ernst genommen wurden; oder bei der erfolglosen Suche nach einem Termin für eine psychotherapeutischen Behandlung.

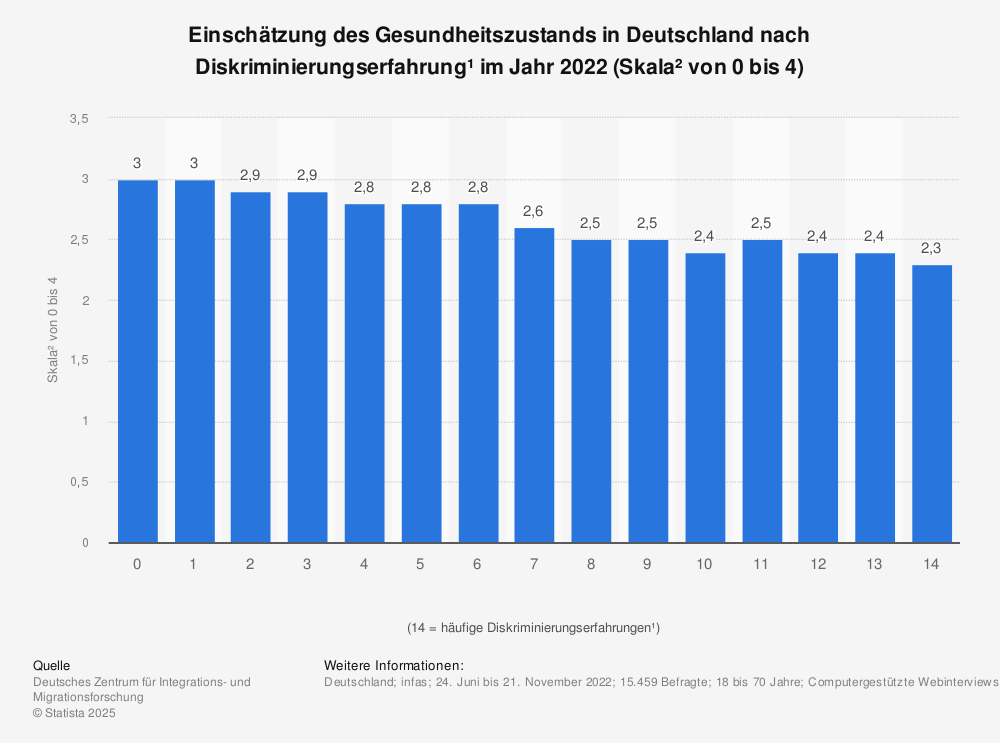

Rassistische Zuschreibungen aufgrund von Sprache, Aussehen oder des Namens beschränken so den Zugang zu den Strukturen und Ressourcen des Gesundheitssystems. Sie können darüber hinaus auch ganz konkret Grund und Auslöser von Krankheitszuständen sein. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben durchschnittlich ein höheres Risiko für gesundheitliche Belastungen und Erkrankungen: je höher die Diskriminierungsbelastung desto schlechter wird die eigene Gesundheit bewertet und desto häufiger kommt es zu Angststörungen und depressiven Symptomen.

Die Ergebnisse des Nationalen Diskriminierungs- & Rassismusmonitors liefern damit erste Hinweise wie und ich welcher Form Rassismus gesundheitliche Ungleichheiten in der Gesellschaft erzeugt und befördert.

Gesundheit ist ein fundamentales Menschenrecht und eine zentrale Voraussetzung für soziale und ökonomische Teilhabe. Zur Aufrechterhaltung, Pflege oder Verbesserung des Gesundheitszustandes sind Menschen vielfach auf professionelle Hilfe angewiesen. Dementsprechend ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung und ihre Qualität eine Frage von Leben und Tod.

Rassismus und andere Diskriminierungserfahrungen können die Gesundheitsversorgung bestimmter Bevölkerungsgruppen einschränken. So führt allein die Sorge vor Diskriminierung zur Vermeidung medizinischer Behandlungen. Laut des Nationalen Diskriminierungs- & Rassismusmonitors lag die Vermeidungsrate aufgrund antizipierter Benachteiligung über alle ethischen Gruppen hinweg höher als bei der Bevölkerung ohne rassistische Markierung – insbesondere bei Frauen.

Ähnlich erhöhte Raten zeigen sich etwa auch bei der Frage, ob Menschen schon einmal den Arzt wechseln mussten, weil ihre Beschwerden nicht ernst genommen wurden; oder bei der erfolglosen Suche nach einem Termin für eine psychotherapeutischen Behandlung.

Rassistische Zuschreibungen aufgrund von Sprache, Aussehen oder des Namens beschränken so den Zugang zu den Strukturen und Ressourcen des Gesundheitssystems. Sie können darüber hinaus auch ganz konkret Grund und Auslöser von Krankheitszuständen sein. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben durchschnittlich ein höheres Risiko für gesundheitliche Belastungen und Erkrankungen: je höher die Diskriminierungsbelastung desto schlechter wird die eigene Gesundheit bewertet und desto häufiger kommt es zu Angststörungen und depressiven Symptomen.

Die Ergebnisse des Nationalen Diskriminierungs- & Rassismusmonitors liefern damit erste Hinweise wie und ich welcher Form Rassismus gesundheitliche Ungleichheiten in der Gesellschaft erzeugt und befördert.