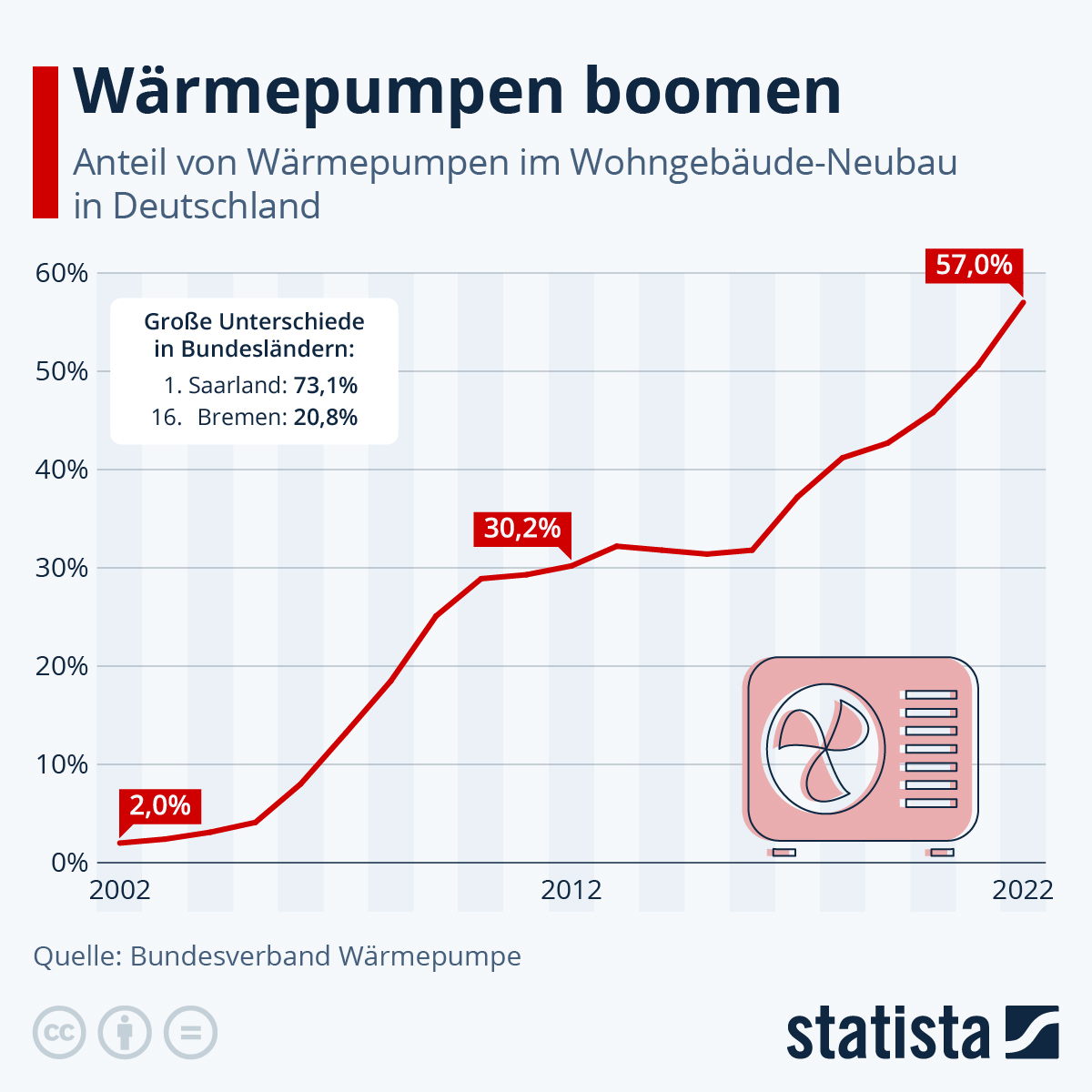

Die Nachfrage nach Wärmepumpen als Alternative zu Öl- oder Gasheizungen ist in den letzten 20 Jahren beinahe kontinuierlich gestiegen. Aktuell werden Wärmepumpen in beinahe drei Viertel der neuen Wohngebäude als primäre Heizenergiequelle eingesetzt. 2013 lag der Anteil noch bei knapp einem Drittel. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die der Bundesverband Wärmepumpe veröffentlicht hat. Wärmepumpen kommen hauptsächlich in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz, weniger in Mehrfamilienhäusern.

Eine Wärmepumpe entzieht der Umwelt, d. h. dem Erdboden, einem Gewässer oder der Umgebungsluft Wärme und stellt sie der Raumheizung oder Warmwasserbereitung zur Verfügung. Wärmepumpen sind in praktisch allen Leistungsklassen erhältlich und werden meist mit Strom betrieben. Auch gasbetriebene Wärmepumpen finden sich auf dem Markt. Wärmepumpen gelten als klimafreundlich und erhalten daher umfangreiche staatliche Förderungen.