Die Arbeits- bzw. Erwerbslosigkeit in Österreich kann auf unterschiedliche Weise gemessen werden: Für die nationale

werden sämtliche beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos vorgemerkte Personen gezählt. Nach dieser Definition gab es im Jahr 2023 durchschnittlich rund 271.000 Arbeitslose und damit mehr als im Vorjahr mit circa 263.000. Daneben wird eine Erhebung nach den einheitlichen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) durchgeführt, die auf hochgerechneten Umfragen beruht. Demnach waren 2023 etwa 241.000 Personen erwerbslos, was ebenfalls einen Anstieg zum Vorjahr mit ungefähr 221.000 bedeutete. Die entsprechende

lag bei 6,4 Prozent nach nationaler bzw. 5,1 Prozent nach internationaler Definition. Nach

differenziert ist die Arbeitslosenquote in Wien klar am höchsten. Im

liegt die Arbeitslosigkeit in Österreich im Mittelfeld. Für 2025 sagen

(Stand Juli 2024) einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 6,5 bis 6,7 Prozent voraus.

Stellenmarkt & Fachkräftemangel

Höher als die Arbeitslosenzahl ist die der beim AMS registrierten

Stellensuchenden, die zusätzlich auch Schulungsteilnehmende umfasst. Im Jahr 2023 waren in Österreich durchschnittlich rund 341.000 Personen offiziell auf Stellensuche; wiederum mehr als noch im Vorjahr mit circa 333.000. Dem standen etwa 108.000 beim AMS gemeldete

offene Stellen gegenüber. Dabei umfasst diese Zahl nicht den gesamten Stellenmarkt, der wesentlich größer einzuschätzen ist. Ein wichtiges Thema ist vor diesem Hintergrund die Knappheit an geeigneten Arbeitskräften: Bei einer im Frühjahr 2023 durchgeführten Erhebung gaben rund 62 Prozent der befragten österreichischen Unternehmen an, (sehr/eher) stark von diesem

Fachkräftemangel betroffen zu sein. Eine

besonders gefragte Berufsgruppe sind hierbei Handwerksberufe.

Erwerbstätigkeit

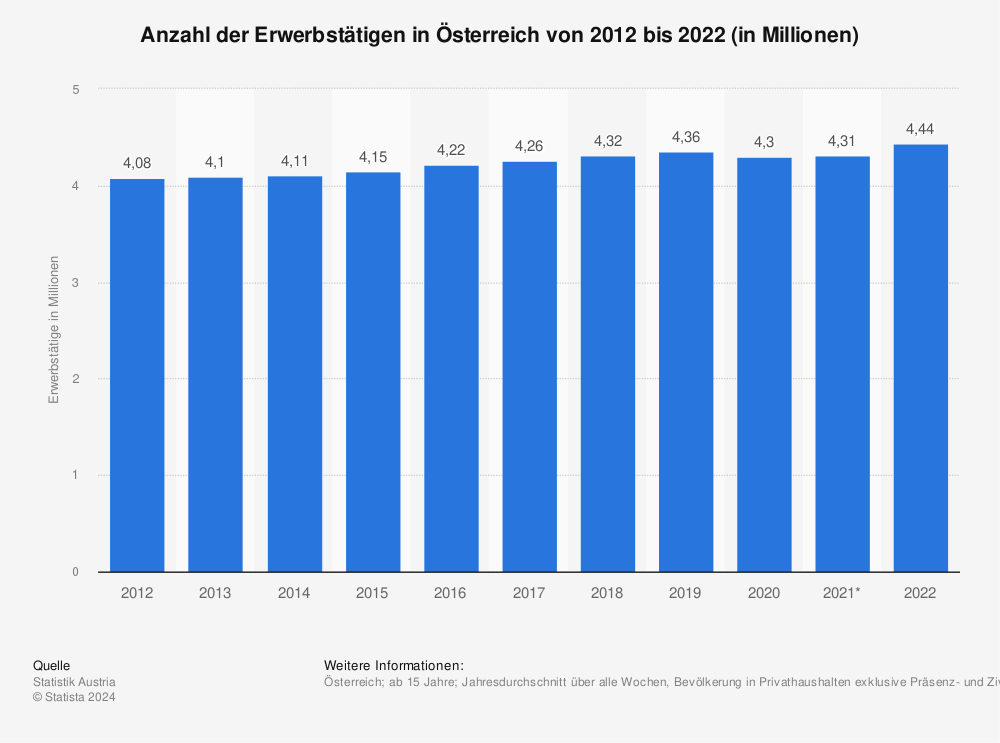

Die

Erwerbsbevölkerung von Österreich, d.h. die Anzahl der Personen, die dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung stehen (inkl. sofort verfügbare Arbeitslose), belief sich 2023 auf rund 4,72 Millionen; tatsächlich

erwerbstätig waren circa 4,48 Millionen. Die

Erwerbstätigenquote lag bei 74,1 Prozent der 15-64-jährigen Wohnbevölkerung und verblieb damit auf dem Vorjahresniveau.

Unter den EU-Staaten nimmt Österreich bei der Erwerbstätigkeit einen Platz im oberen Drittel ein. Im

Branchenvergleich arbeiten die meisten Erwerbstätigen im Verarbeitenden Gewerbe mit etwa 744.000, gefolgt vom Handel mit ungefähr 630.000 sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen mit ungefähr 496.000. Auf diese drei Branchen entfielen zusammen 42 Prozent der Erwerbstätigen.

Arbeitszeiten

Im Jahr 2023 arbeiteten insgesamt rund 1,4 Millionen Erwerbstätige in Österreich in

Teilzeit. Die

Teilzeitquote, also der Anteil an allen Erwerbstätigen, lag bei 30,9 Prozent und stieg damit auf einen Höchststand. Dabei arbeiteten Frauen mit 50,6 Prozent wesentlich häufiger in Teilzeit als Männer mit 13,4 Prozent. Das gesamte

Arbeitsvolumen betrug rund sieben Milliarden Stunden; davon entfielen circa 4,2 Milliarden auf die Männer und etwa 2,8 Milliarden auf die Frauen. Die durchschnittliche tatsächliche

Wochenarbeitszeit pro Arbeitsstelle lag bei 30,4 Stunden, wobei Männer mit 33,7 Stunden wiederum mehr arbeiteten als Frauen mit 26,6. Damit nahm die mittlere Arbeitszeit etwas gegenüber dem Vorjahr ab. Außerdem wurden mit ungefähr 180,8 Millionen merklich weniger

Überstunden geleistet. Der Trend zu geringerer Wochenarbeitszeit lässt sich auch in Österreich erkennen.

Beschäftigte erhoffen sich von kürzeren Arbeitszeiten unter anderem mehr Zeit für die Erledigung privater Aufgaben, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatem sowie ein verbessertes körperliches Wohlbefinden.

Gehälter & Arbeitskosten

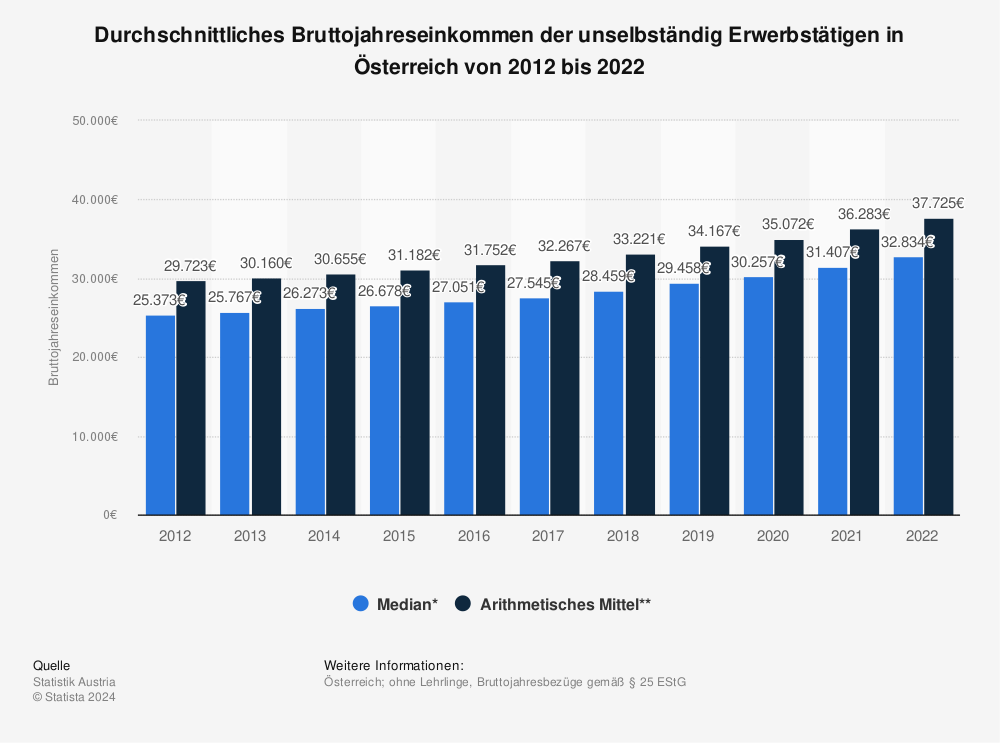

Der durchschnittliche (Median)

Bruttojahreslohn unselbständig Erwerbstätiger in Österreich lag im Jahr 2022 bei rund 32.800 Euro, wobei je nach

Bundesland und

Alter deutliche Unterschiede bestehen. Vor allem zwischen den Geschlechtern zeigt sich eine vieldiskutierte Lohnlücke: Der (unbereinigte)

Gender Pay Gap betrug 2022 18,4 Prozent des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes der Männer, wird allerdings seit Jahren geringer. Die Löhne sind auch ein wesentlicher Bestandteil der

Arbeitskosten. Diese lagen 2022 bei circa 38,08 Euro je geleisteter Stunde.

Arbeitszufriedenheit

Ihre

berufliche Situation bewerteten im Herbst 2023 rund 72 Prozent der Österreicher als gut, 17 Prozent hingegen als schlecht. Zur

Zufriedenheit am Arbeitsplatz tragen dabei vor allem ein gutes Arbeitsklima im Team sowie ein Empfinden von Sinnhaftigkeit der Arbeit bei. Wichtigster

Grund für einen Jobwechsel ist allerdings ein höheres Gehalt. Die

besten Arbeitgeber in Österreich waren laut einem im Jahr 2023 erstellten Ranking Miele und Austrian Power Grid.

Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Eine Gewähr für

die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht

übernommen werden. Aufgrund unterschiedlicher Aktualisierungsrhythmen

können Statistiken einen aktuelleren Datenstand aufweisen.

Die Erwerbsbevölkerung von Österreich, d.h. die Anzahl der Personen, die dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung stehen (inkl. sofort verfügbare Arbeitslose), belief sich 2023 auf rund 4,72 Millionen; tatsächlich erwerbstätig waren circa 4,48 Millionen. Die Erwerbstätigenquote lag bei 74,1 Prozent der 15-64-jährigen Wohnbevölkerung und verblieb damit auf dem Vorjahresniveau. Unter den EU-Staaten nimmt Österreich bei der Erwerbstätigkeit einen Platz im oberen Drittel ein. Im Branchenvergleich arbeiten die meisten Erwerbstätigen im Verarbeitenden Gewerbe mit etwa 744.000, gefolgt vom Handel mit ungefähr 630.000 sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen mit ungefähr 496.000. Auf diese drei Branchen entfielen zusammen 42 Prozent der Erwerbstätigen.

Die Erwerbsbevölkerung von Österreich, d.h. die Anzahl der Personen, die dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung stehen (inkl. sofort verfügbare Arbeitslose), belief sich 2023 auf rund 4,72 Millionen; tatsächlich erwerbstätig waren circa 4,48 Millionen. Die Erwerbstätigenquote lag bei 74,1 Prozent der 15-64-jährigen Wohnbevölkerung und verblieb damit auf dem Vorjahresniveau. Unter den EU-Staaten nimmt Österreich bei der Erwerbstätigkeit einen Platz im oberen Drittel ein. Im Branchenvergleich arbeiten die meisten Erwerbstätigen im Verarbeitenden Gewerbe mit etwa 744.000, gefolgt vom Handel mit ungefähr 630.000 sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen mit ungefähr 496.000. Auf diese drei Branchen entfielen zusammen 42 Prozent der Erwerbstätigen.

Der durchschnittliche (Median) Bruttojahreslohn unselbständig Erwerbstätiger in Österreich lag im Jahr 2022 bei rund 32.800 Euro, wobei je nach Bundesland und Alter deutliche Unterschiede bestehen. Vor allem zwischen den Geschlechtern zeigt sich eine vieldiskutierte Lohnlücke: Der (unbereinigte) Gender Pay Gap betrug 2022 18,4 Prozent des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes der Männer, wird allerdings seit Jahren geringer. Die Löhne sind auch ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitskosten. Diese lagen 2022 bei circa 38,08 Euro je geleisteter Stunde.

Der durchschnittliche (Median) Bruttojahreslohn unselbständig Erwerbstätiger in Österreich lag im Jahr 2022 bei rund 32.800 Euro, wobei je nach Bundesland und Alter deutliche Unterschiede bestehen. Vor allem zwischen den Geschlechtern zeigt sich eine vieldiskutierte Lohnlücke: Der (unbereinigte) Gender Pay Gap betrug 2022 18,4 Prozent des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes der Männer, wird allerdings seit Jahren geringer. Die Löhne sind auch ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitskosten. Diese lagen 2022 bei circa 38,08 Euro je geleisteter Stunde.