eine der wichtigsten Stützen der österreichischen Volkswirtschaft, wenngleich seine Bedeutung in letzter Zeit abgenommen hat - 2012 waren es noch 51,5 Prozent gewesen. Die absoluten

betrugen rund 217,1 Milliarden Euro; das waren preisbereinigt (real) 4,3 Prozent mehr

. Die größten

stellten das Wohnen inkl. Energie mit circa 54,4 Milliarden Euro, Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen mit 29,6 Milliarden sowie der Verkehr mit etwa 27,7 Milliarden Euro dar. Diese drei Gruppen machten zusammen 49 Prozent des gesamten privaten Konsums aus.

Konsumindikatoren

Aufgrund der hohen volkswirtschaftlichen Bedeutung des privaten Konsums wird mit verschiedenen Indikatoren versucht, seine Entwicklung im Voraus abzuschätzen. So wird etwa in jedem Monat eine Erhebung zum

Verbrauchervertrauen durchgeführt. In diesem Rahmen wird auch nach der

Anschaffungsneigung der Haushalte für größere Konsumgüter gefragt. Aufschlussreich ist zudem die monatliche

Umsatzveränderung im Einzelhandel.

Kaufkraft

Ein wichtiger Maßstab für die Finanzlage der Privathaushalte ist die Kaufkraft. Die Kaufkraft misst das nominal verfügbare Nettoeinkommen der Bevölkerung inklusive staatlicher Leistungen wie Arbeitslosengeld, Kindergeld oder Renten. Insgesamt verfügten die österreichischen Haushalte im Jahr 2023 über eine

Kaufkraftsumme von 239,5 Milliarden Euro.

Jedem Österreicher standen damit durchschnittlich rund 26.700 Euro zur Verfügung; das ist im Vergleich zu den

Nachbarländern ungefähr gleich viel wie in Deutschland, aber deutlich weniger als in der Schweiz. Dabei bestehen auch merkliche Unterschiede zwischen den einzelnen

Bundesländern: Die kaufkraftstärksten Einwohner hat Niederösterreich mit circa 27.900 Euro pro Kopf; am unteren Ende der Skala hingegen steht Wien mit etwa 25.100 Euro.

Verbraucherpreise

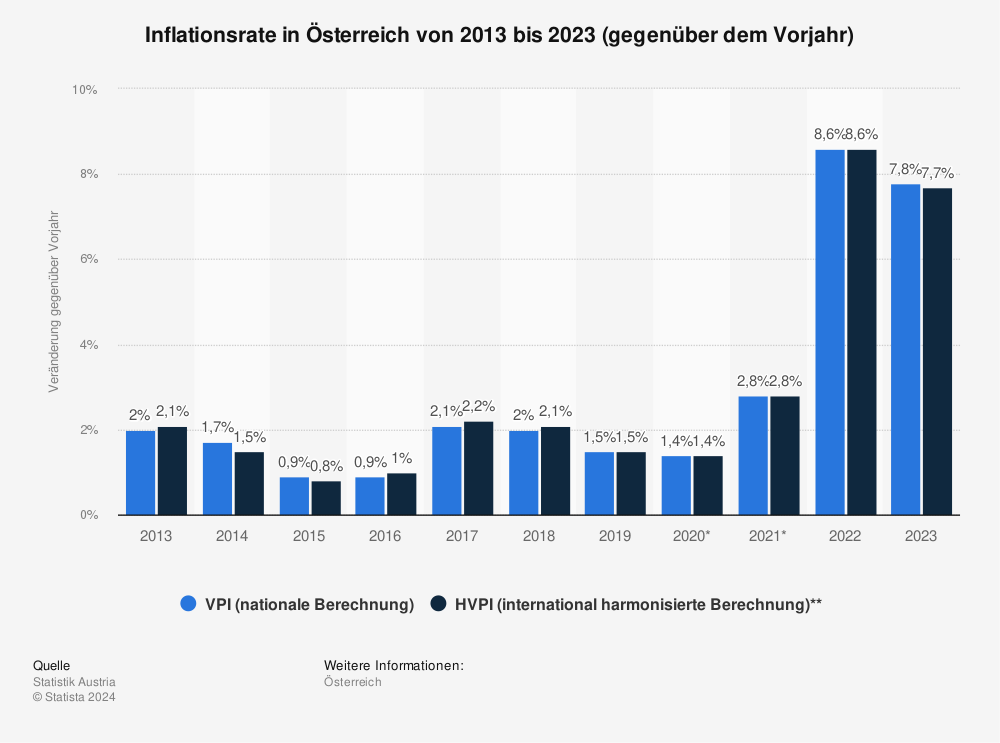

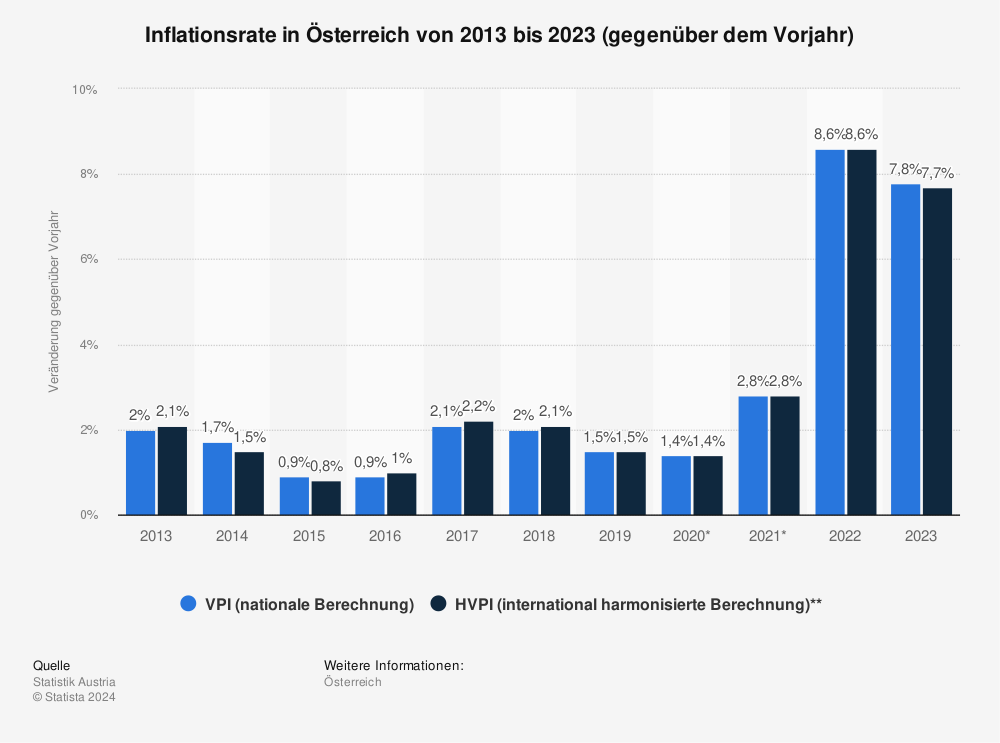

Einen Einfluss auf das Konsumverhalten haben schließlich auch noch die Verbraucherpreise. Ihre Veränderung wird anhand eines

Warenkorbs errechnet, der eine wirklichkeitsnahe Auswahl der von den privaten Haushalten konsumierten Waren und Dienstleistungen enthält. Hier haben die Bereiche Wohnen und Energie, Verkehr sowie Restaurants und Hotels das größte Gewicht. Daraus leitet sich die

Inflationsrate ab: 2022 stiegen die Verbraucherpreise in Österreich um 8,6 Prozent und damit auf einem Höchststand der letzten zehn Jahre. Allerdings kann die von den Verbrauchern

gefühlte Teuerung erheblich von den offiziellen Zahlen abweichen und ebenfalls das Kaufverhalten beeinflussen. Zudem sind die Lebenshaltungskosten in Österreich im internationalen Vergleich recht hoch: Das

Preisniveau lag 2022 immerhin 16,1 Prozent über dem Schnitt der EU-Staaten. Am deutlichsten war der

Preisunterschied dabei im Bildungswesen mit 64,7 Prozent; billiger als im EU-Durchschnitt waren hingegen nur Alkohol, Tabakwaren und Drogen mit -11,8 Prozent.

Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Eine Gewähr für

die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht

übernommen werden. Aufgrund unterschiedlicher Aktualisierungsrhythmen

können Statistiken einen aktuelleren Datenstand aufweisen.

Einen Einfluss auf das Konsumverhalten haben schließlich auch noch die Verbraucherpreise. Ihre Veränderung wird anhand eines Warenkorbs errechnet, der eine wirklichkeitsnahe Auswahl der von den privaten Haushalten konsumierten Waren und Dienstleistungen enthält. Hier haben die Bereiche Wohnen und Energie, Verkehr sowie Restaurants und Hotels das größte Gewicht. Daraus leitet sich die Inflationsrate ab: 2022 stiegen die Verbraucherpreise in Österreich um 8,6 Prozent und damit auf einem Höchststand der letzten zehn Jahre. Allerdings kann die von den Verbrauchern gefühlte Teuerung erheblich von den offiziellen Zahlen abweichen und ebenfalls das Kaufverhalten beeinflussen. Zudem sind die Lebenshaltungskosten in Österreich im internationalen Vergleich recht hoch: Das Preisniveau lag 2022 immerhin 16,1 Prozent über dem Schnitt der EU-Staaten. Am deutlichsten war der Preisunterschied dabei im Bildungswesen mit 64,7 Prozent; billiger als im EU-Durchschnitt waren hingegen nur Alkohol, Tabakwaren und Drogen mit -11,8 Prozent.

Einen Einfluss auf das Konsumverhalten haben schließlich auch noch die Verbraucherpreise. Ihre Veränderung wird anhand eines Warenkorbs errechnet, der eine wirklichkeitsnahe Auswahl der von den privaten Haushalten konsumierten Waren und Dienstleistungen enthält. Hier haben die Bereiche Wohnen und Energie, Verkehr sowie Restaurants und Hotels das größte Gewicht. Daraus leitet sich die Inflationsrate ab: 2022 stiegen die Verbraucherpreise in Österreich um 8,6 Prozent und damit auf einem Höchststand der letzten zehn Jahre. Allerdings kann die von den Verbrauchern gefühlte Teuerung erheblich von den offiziellen Zahlen abweichen und ebenfalls das Kaufverhalten beeinflussen. Zudem sind die Lebenshaltungskosten in Österreich im internationalen Vergleich recht hoch: Das Preisniveau lag 2022 immerhin 16,1 Prozent über dem Schnitt der EU-Staaten. Am deutlichsten war der Preisunterschied dabei im Bildungswesen mit 64,7 Prozent; billiger als im EU-Durchschnitt waren hingegen nur Alkohol, Tabakwaren und Drogen mit -11,8 Prozent.